2015年07月10日

本当にわかる社会学

本当にわかる社会学

本当にわかる社会学

現代位相研究所

実業の日本社

100のキーワードで社会学の基礎的な考え方から理論、現代分析まで網羅

古本屋で見つけた2010年の版だけど、社会学的な知識のサビ落としに最適

基礎や入門書でありながら、理論と現実社会分析、どちらかに注力した本が多いが本書は最高のバランスではないか。大学のテキスト?理論ばかりの分厚いテキストを読まされた20年前とは大違い。毎年1冊はこういう本を読みたいし、本棚からウェーバーを探したくなる

「見えてくる」という、キーワードも社会学に興味を持ってもらう上でいいチョイス。読んだ後にその意味が分かれば

2015年04月12日

歴史家が見る現代世界

歴史家が見る現代世界

歴史家が見る現代世界入江 昭 講談社現代新書

1988年に日本人として初めてアメリカ歴史学会の会長を務め、ハーバード大学歴史学部の名誉教授でもある筆者が「現代」の世界の動きを概観し、行方を探るもの

「地理と歴史によって定義される人間集団(P55)」である「国家」が近現代を通して確立されてきた。

しかし現代ではNGO、多国籍企業、または留学生や国際結婚など様々な形で世界はグローバル化しているが、筆者は実は宗教や思想は古くから国境を超えるものであり、そもそも混血でない民族集団や文化は存在しない、として「トランス(超える・変える・つなぐ)ナショナル」という歴史観が歴史家の間で広がりつつあるという…

確かに。冷戦崩壊以降、各地で民族・宗教的な対立が先鋭化しているように見えるが、その基底にあるのはインターネットなどを駆使して世界的にカネ・武器・人員集めたものともいえる。分裂だけでなく、国境を越えた横のつながりが深まっているともいえそうだ

筆者は「世界中の人たちが着々と雑種化、混血化するにしたがって血統とか伝統とかの重要性が減少してゆくのは自然の成り行きであり、やがては社会、文化、国家など、あらゆる存在が自分と他者を区別する境界を取り外し、一つの地球としてのアイデンティティのみが残るようなときが来るかもしれないのである(P213)」と述べている。

もちろんこれは文脈から見て数十年先の話ではなく、数百年単位の歴史観を述べているものだ

現代社会を見ていると、少なくともIT関係の言葉は確実に英語が浸透し、共通語になりつつある。もしかしたら百年待たずに、コンテンツも英語で統一されるかもしれない。簡単な英単語を並べるやり取りなら、翻訳ソフトを使うよりラクだろうし

しかし一方で、何万年という長い人類の歴史の中で混血化は絶え間なく行われてきたのに民族意識は残っているし、そして何かのきっかけに新しい民族は生まれ、自他を区別するものが生まれてくることも忘れてはいけない

人間の最も基本的な活動である食事を例にとっても、ハイブリッド(混血化)は最初でこそ違和感があるかもしれないが、すぐに定着し、自己のものとなる。日本食とされているメニューの中にある、「おくら」や「さつまいも」のオリジナルは地球の裏側であることを意識する人は少ないし、中国に桜があると知って驚く人もいるぐらいだ。文化は取り込まれ、改変され「固有」のものとなる。人間にしても世界中の人間が混血なのは科学的にはっきりしているのに「彼らとは別だ」と本気で思っている人は少なくないし、社会的地位とも学歴とも関係のない「思想」と言えるものだ

しかし一方で「国境」という実は意外と新しい概念を超えた動きは昔かあるし、今後も拡大してゆくだろうという筆者の考え方もまた理解できる。「固有化」と「トランス化」。その2つの力は相反するものなのか、裏と表か、それとも次元が違うのか、よくわからない

何となく「吾輩は~」の一節を思い出したので・・・

「元来、人間というものは自己の力量に慢じてみんな増長している。少し人間より強いものが出てきていじめてやらなくては、この先どこまで増長するかわからない。」と猫は言っているが、増長を止めるのは地球環境なのか、動植物たちなのか。それを見越した運動は確実に広がりつつあるとはいえ、経済を超えるほどの優先度は与えられていない

2015年04月04日

出雲と大和

出雲と大和

出雲と大和―古代国家の原像を訪ねて

村井康彦 岩波新書

卑弥呼・出雲・大和という古代史というか、現在に至るまで今一つスッキリと理解できない関係を思い切った推論で解説

しかし、出雲から畿内まで広く勢力を張っていた出雲系(邪馬台国系の連合国家)の政権に、後に大和政権を確立する勢力が挑戦し、幾たびかの戦いはあったものの、決戦を避け、出雲勢力が帰順(妥協?)することで「国譲り」が成立。2つの信仰系統(出雲と伊勢、盤座祭祀と鏡祭祀)が併存する形となった・・・

というのが大筋。筆者がたびたび漏らすように、今日の学説の主流から少し外れているようだし、史料が足りず「想像の翼を広げた」推論も各所にあるが、まるで空論というわけでもなく、「出雲系と大和系が婚姻関係で結ばれていったのは仲がいいからではなく、政権基盤安定のため」「倭姫命の巡行は各地の豪族の帰順を促すため」などのそれなりに納得のいく解釈だと思う

伊勢と出雲の格式。「八百万の神」で片づけられがちだが、盤座や神木などの自然信仰と人工物である鏡の神格化など、今一つ「筋目の違い」を感じさせる部分が多かった古代史に筋を通そうという試みで注目されても良いはずなのに・・・古代史研究は際立つ成果がない。古事記と日本書紀のズレも一般には話題にすらならないし

日本で古代と言っても、世界的には中国は長かった漢が終わり、ローマも五賢帝の時代が過ぎて分裂前夜という文明の先進地では歴史資料が豊富にある時代だ。中国辺りから文字資料が出てくるのを待つしかないのか?

2013年1月初版で、この個体は2014年6月で10版。結構、感心持つ人も多いと思うのだが・・・

2015年03月01日

安心社会から信頼社会へ CIA諜報員が駆使するテクニック

山岸俊男

CIA諜報員が駆使するテクニックはビジネスに応用できる

J.C.カールソン

安心社会から~

読み返し。「人間の行動基準は、その社会システムに起因する善悪や損得によって規定されていく(つまり適応行動)」という社会学では基本的な認識に基づいた日本分析論

社会的不確実性が小さい(つまりルールや掟、慣習の縛りが強い)社会である「安心社会」が解体に向かい漠然とした不安が広がっている日本社会において、「信頼」に基づいた社会の構築を考える・・・というもの

人を信頼するには人を見る目が必要であり、情報に敏感であり、必ずしも「信じる者は騙される」とはならないこと(筆者はこれらを総合し「ヘッドライト型知識」と呼び、開かれた社会を生きるのに必要なスキルとしている)。人間関係に積極的になれないタイプは客観的に人を見る目、人間関係を見極める目が養われてくる・・・などなど、ビジネス書のコラム欄に適した内容がある

まず、社会心理学のテストの詳細も掲載されているが社会学に興味がない人にはメンドウと感じるかもしれない。でも、「アメリカ人より日本人の方が人を信頼する」という思い込みがある読者に対しては、このぐらいシツコイ説明が必要なのかもしれない

それから、この本の初版が1999年。初めて読んだのは2000年ぐらいか?それから15年だが、残念ながら国際化がいくら叫ばれようが、「安心社会」の安逸は簡単には忘れられまい。ここ最近の出来事に限っても「人種によって住むところを分けた方がいい(本人はアパルトヘイトとは違うと言っている)」と公的に主張する作家がいたり、海外で日本人が人質になるたびに繰り返される「責任」論。これは責任という言葉を使っているが、内容的には「どっちが悪いか」を決めるコミュニティのオーダーに基づく考え方で、オープンな社会で信頼に基づく議論とは程遠い。前述の作家はご高齢だが、「責任論」は地位や年齢に関係なく行われており、根の深さを感じざるを得ない

時間が解決するのか、国際化によって解決させられるのか。あるいは「安心」を求めてコミニティは閉じられる、あるいは仕切られていくのか・・・実は世界的にはクローズドの方向に向かいつつあるように感じる

CIAの諜報員が~

残念ながら期待外れ。CIAとあるので007的な内容を期待したが、「対人スキル」と「ITリテラシー」の本。いたって真面目。佐藤氏が絶賛するのも分かる。

「対人スキル」は書店によくあるビジネス書にある通り基本に忠実。「信頼関係を築く」など、あくまでビジネスに応用できる合法的な範囲の話だけ

「ITリテラシー」については言わずもがな。FBやツイッターは「発見器」と呼ばれるほど人間の内面まで見せてくれる(ように見える)。パスワードをかけようが、「秘密は守られている」と思うほど悠長な人は少ないだろう。日本の雑誌のほうが「見られている」という前提でニセ情報をつかませたり、相手のゆすりを逆手に取る準備など、もっと役に立つ情報がある

情報は集めることより分析する方がずっと大切

2014年12月31日

「反日」中国の文明史、「失敗」の経済学史

今年の年末はバスの中でも資料を読んだりメールを打ったりで忙しかった。まとめて3冊

①「反日」中国の文明史 平野聡

なぜこんなタイトルにしないといけなかったのか?というぐらい中国の文明史を真面目に読み解いている読めば良書。

宗教でもイデオロギーでも巨大な思想は現実との矛盾に苦しむが、古代近隣に比べるものがないほどの先進性を誇った中国の文明も、西国の秦が力を増したころから多くの挫折と曲折を経ているのを改めて俯瞰できる

また「小中華」というのは東アジアを読み解くキーワードと言えそう。

「失敗」の経済学史 川北隆雄

様々な要素、そして「運」も絡んでいるだけに経済も他の国策同様「事後評価」にならざるえない。その点には筆者もおおむね寛容だ。だが同時につまらない情実の人事や問題意識のなさを問うているのは現場の記者らしい視点。淡々としていてニュースダイジェストを読み返すようで面白い。

しかし経済が数学で書かれるようになって久しいが、やはり大義名分さえ立てば(こじつけはいくらでもできる)大事より私事、公理より私見を優先するのが人間か

領土の常識 鍛冶俊樹

これは残念な本。事実誤認や論理の逆転が明らかな部分が自分が分かる分だけでも数カ所あり、読んでも大丈夫か?と思わせてしまう。マラソンの距離がなぜ42.195キロなのかぐらいは編集者が指摘してあげないといけないだろう

2014年12月31日

「反日」中国の文明史、「失敗」の経済学史

今年の年末はバスの中でも資料を読んだりメールを打ったりで忙しかった。まとめて3冊

①「反日」中国の文明史 平野聡

なぜこんなタイトルにしないといけなかったのか?というぐらい中国の文明史を真面目に読み解いている読めば良書。

宗教でもイデオロギーでも巨大な思想は現実との矛盾に苦しむが、古代近隣に比べるものがないほどの先進性を誇った中国の文明も、西国の秦が力を増したころから多くの挫折と曲折を経ているのを改めて俯瞰できる

また「小中華」というのは東アジアを読み解くキーワードと言えそう。

「失敗」の経済学史 川北隆雄

様々な要素、そして「運」も絡んでいるだけに経済も他の国策同様「事後評価」にならざるえない。その点には筆者もおおむね寛容だ。だが同時につまらない情実の人事や問題意識のなさを問うているのは現場の記者らしい視点。淡々としていてニュースダイジェストを読み返すようで面白い。

しかし経済が数学で書かれるようになって久しいが、やはり大義名分さえ立てば(こじつけはいくらでもできる)大事より私事、公理より私見を優先するのが人間か

領土の常識 鍛冶俊樹

これは残念な本。事実誤認や論理の逆転が明らかな部分が自分が分かる分だけでも数カ所あり、読んでも大丈夫か?と思わせてしまう。マラソンの距離がなぜ42.195キロなのかぐらいは編集者が指摘してあげないといけないだろう

2014年09月27日

三国志

三国志 演義から正史、そして史実へ

三国志 演義から正史、そして史実へ

渡邊義浩 中公新書2099 760円+8%

「演義」と「正史(=官制史観)」との比較のみならず、その背景を分かりやすく紹介している

「豪傑」「英雄」などだけでは見えてこない三国志の世界が見えてくる

それはリーダーの人材登用法であり、有力者層との妥協であり、価値観の確立と敷衍という現代となんら変わらない「政治」があったという事が分かる

曹操と黄巾との妥協による青洲兵30万の編入

周瑜、魯粛、陸遜と賢臣に恵まれながらまとめを欠いた孫政権

一方でやはり人に恵まれる人付き合いと大義があった劉備

益州と荊州の名士とのバランスに苦しみ馬謖を切らざるをえなかった諸葛亮

そして「四世三公(袁氏)」「二世三公(周瑜)」など名士たちと義とプライド

古代エジプトといい、人間の知識や価値観は時代によって変っていっても、その集団である「人間社会」となるとあまり変わらない。我欲と大義、嫉妬とプライド、疑心と妥協・・・

演義は読み物なので、主役と敵役、脇役を鮮明にするのは仕方ないが、舞台回しにしか過ぎないような董卓や魯粛、袁紹にしろ、歴史に名を残す人はやはりひとかどの人物

それが「当たる」かどうかは、やはり星の巡り会わせか・・・三国志の滅びの美学は史実を知ることで一層深まる

2014年08月23日

資本主義の終焉と歴史の危機

資本主義の終焉と歴史の危機

資本主義の終焉と歴史の危機

水野和夫 集英社新書

歴史的な、そして世界的(といっても経済先進国に限って)な低金利をして、資本主義の終焉が近いと警鐘を鳴らし、ソフトランディングを模索すべきと

またローバート・B・ライシュらが主張するように「中間層の没落」を憂慮している

筆者は資本主義は「周辺」から資源などを蒐集し「中心」に寄せることだと喝破している。周辺とは先進地であった地中海から、やがて新大陸へと広がり、そして電子空間へと拡大していったが、すでに飽和状態であり、投資をしてもリターンが得られないために利子率は低下しているし、今また国内に「周辺」を作り出しているために所得の2極化が始まっているのだと

興味深いのは、キリスト教でも金利の受け取りが禁止されていたということ。特に中世キリスト教では高利(ウスラ・ウスラエ)が禁じられていたものの1215年のラテラノ公会議で33%の金利を認めたそうだ。グレーゾーン並の立派な金利だ

また、資本主義も重商主義、自由貿易、植民地主義、グローバリゼーションと時代によって中身が異なるが、西欧の歴史において「蒐集」こそ最も重要な概念としているのは括目に値する。なるほど、そうしてみるとインターネットと英語の世界化、そして無料のストレージサービス、SNSなどは情報のみならず記憶や人と人の絆まで収集できる究極のシステムと言える。そして、言うまでもなく蒐集と資本主義はセットだ。そして資本主義には過剰であることが必要だ

さて、周辺がなくなると「安く仕入れて高く売る」という資本主義の大前提が崩れてしまう。あとは周期的にバブルを生成し崩壊させるだけしかなくなってしまう。つまり資本主義の終焉は近いと筆者は言う。また、いち早く資本主義が成熟した日本はそれゆえに低金利時代にいち早く突入したが、「次」へのパスポートを持っているはずだともいう

資本主義は国家を利用し、国家も資本主義を利用してきたが、資本が国境を超えるようになると国家は足かせになる。にも関わらず、バブルが崩壊すると国家は後始末をさせられ、資産価値の上昇で大きな利益を得る個人がいる一方で、処理は税金でという国家が資本に使える状態であり、中間層を没落させている現状と合わせて、「民主主義を腐敗させる」と筆者はみている

「周辺」なき今、成長主義から脱し、新たな道を模索すべき・・・とあるが、具体的な方策は筆者も分からないと告白している

確かに、デフレで実質金利はゼロではないと主張したところで、大きなリターンが望める投資先が減っているのは確かだろう。筆者の主張には納得・同意できる点が多い。スノーデンの告発をプロテスタント運動に例えているのは一瞬違和感覚えるが、歴史的な視点から見るとそうなのかもしれない。歴史を見ていると先見のなさを感じずにはいられないが、これは後付けの理論で「現在」を歴史的な視点でとらえることができるのは一部の人間だけなんだろう

だから、残念ながら「脱成長」なんて、自分には思想として共感できても、なんだか恐ろしくて同意できない。これを近代を駆け上がってきた日本で一流の学者が主張し、模索するのは一層勇気がいるだろう

アメリカが月に人間を送ってから45年。投資対象となるような新しいフロンティアは残念ながら生まれていない。だが、アメリカは以降も宇宙へのアプローチで一貫して独走と言ってもいい状態を続けている。この姿勢の差もやはり社会に内蔵された思想の違いか。そうすると、次の周辺を探し出し、新たな繁栄を手にするのもやはりアメリカということになるはずだが、周辺を内蔵する体制はいつまでも続くのか

しかし、脱成長を言い出す人が人が増えているが、デフレが実は「神の手」であり、退治ではなく行き過ぎを調整することこそが資本主義としてあるべき姿と考える経済学者はいないのだろうか

2014年08月23日

グソーからの伝言

グソーからの伝言

グソーからの伝言

比嘉淳子 双葉社

副題に「沖縄怖イイ話」とあるが、基本的にホラーではなく、霊感が高い筆者の体験談である

グソー(後生)は筆者が言う通り、沖縄では遠い世界ではなく、特別恐れおののくものでもない。・・・考えると、言葉など文化の基底を同じくするヤマトとこれは決定的に違うのは興味深い。縄文人の思考様式はどうだったのか?ケガレはどこの流れから来た思想なのか?

最初の5行目で「テーマパークに遊びに行かれる」と、沖縄的表現が出てくるが(校正ミス?)、文の構成がなかなか巧みでグソーと現世がシームレスな沖縄の精神世界観を知らない人でも入っていきやすいのではないか。硬軟織り交ぜた文体と言い、ホラーチックな表現と笑いのバランスと言い中々巧みで、まずは単純に読んでいて面白い

その一方で、人生や人間、倫理についてしっかりと語りかけてくる・・・だからタイトルは「伝言」。

でも、本土の人が読むと「ゆたむにー」としか見ないのかな、やっぱり

金儲けだけの霊能者もいつの時代も、どこにでもいるからね

2014年08月08日

だから日本はズレている

だから日本はズレている

だから日本はズレている古市憲寿 新潮新書

面白い

いかにも若い社会学者らしい、冷静な視点で「事情」をおもんぱかることなく切り取っている。

それをマルクスばりの、初めて読む人にはどこまでが皮肉で冗談なのかわかりにくいウィット溢れる文書で読ませてくれる。

ただ、この「Witt」というのは理解されないだろう。イギリスのTVを見ていても「Witt」はドギツイ、キワドイ、と感じてしまう。それを日本人が、日本でとなると時に批判にさらされるのも分かる

でも、覚悟してやってほしい。やっぱり、岡目八目は大切。そこに確かな分析が加わっていればなおさら。あとは、対処だが・・・これは「まだ若いな」という感じか

2014年07月20日

2001年宇宙の旅

2001年宇宙の旅

2001年宇宙の旅アーサー・C・クラーク

伊藤典夫 訳

1993年発行の新盤序文付

2010年の第18刷を入手

早川書房 定価800円

映画は何度の見ているので、読みたいと一度も思っていなかったが、たまたまマンガ倉庫浦添店で発見。200円で購入。映画とは全く別の面白さがあった

300万年前のヒトザルとモノリスから、惑星への旅、HALの反乱、そしてスターゲートからスターチャイルドへ、という一連の流れはほぼ同じ。目指す惑星が映画は木星だが、小説は土星という程度

違うのは、スターゲート以降の宇宙や未知の世界に対する表現やが違う

こうなったのは、序文で著者が証言しているように、原作の進行を映画の撮影が追い越してしまったこともあるだろう

しかし、それ以上にこの小説を映像化するのは不可能と判断したからではないか。小説は半分がいわばト書きのような解説になっている。300年前のヒトザル、未知の世界で独りきりになったボーマンに多くのセリフを与えるわけにはいくまい。かといって、ナレーションが入れば、前半と後半はそのナレーションを聞くばかりになってしまう・・・これにはしかし科学番組のナレーションを聞く驚きや好奇心はないだろう。いくら科学的な考察を加えているとはいえ、小説では結果著者の見解を聞いているだけで常に反問が頭をもたげてくるはずだ。小説ならそれも楽しいが、映像が流れてゆく映画ではそうはいかない

著者はキューブリックとはお互いに領分を侵したと言っているが、結果として両方の作品とも素晴らしくなった

しかし初版が1968年。もう半世紀近くも前になる。この間、科学がこれだけ進み、さまざまな発見があったのに、小説には笑っちゃうような点がないのには驚かされる。ただ一つ、宇宙への進出は思ったより進まなかったという点だけ

宇宙事業は技術だけでなく意志が必要だが、果たして宇宙を目指す力を21世紀の人間は持ち続けられるのか

著者は2010年、2061年、3001年の宇宙の旅と3つも続編を出しているが、キューブリックはそれらを映像化していない。2001年の出来に満足しているんだろう。ただ「コンタクト」についての感想を聞いてみたい

2014年06月14日

塀の上を走れ

塀の上を走れ

塀の上を走れ田原総一郎自伝

講談社 2012年12月初版 1600円

364ページに自著の目録が付いた厚い本で、ほとんどが「仕事の話」だが、口語で語る形式で、しかも意識してか無意識か、縦糸のプライベートの話が途切れ途切れにでてきて、前へ前へと読ませる力がある。まるで「答えはCMのあと」のような、TV的構成だ

内容的にも面白い。なにより開けっぴろげだ。あざとい部分も隠さず見せながら、自分の考えを率直に述べている。TVで見る乱暴なぐらいの単刀直入さそのまま

タイトルの「塀の上を走れ」は、要するにギリギリということだが、同時に本書の中では「ドロップイン」という田原による造語も紹介される。つまりは「ドロップアウト」の逆で、いろいろやっても体制内に留まるという生き方、森鴎外を参考しているとか

その考え方自体は珍しいものではないが、社会人としてそれを貫くのは難しい。やはり人を開き直らせるのは、不器用さと逆境か

自伝とは直接関係ないが、過去取材の回顧に触れている序章で、ベトナム戦争当時にヘロインが沖縄の米軍に持ち込まれていたこと、そして「農夫が戦車で引かれたことがあったが、事故ではなく追い回してひき殺した」という米軍兵士の証言がある

2014年06月01日

知性の限界

知性の限界

知性の限界不可測性・不確実性・不可知性

高橋 昌一郎

講談社現代新書

「理性の限界」の第二弾。こちらの方がより親切で読みやすいかも

副題にある事柄を会話形式でわかりやすく、かつ余談をふんだんに織り込みながら

不可能・不確定・不完全が逆に一つの区切りというか、目安というかになり化学は新しい視座を得ようとしているが、哲学分野においても結局はここに行きつく

でも「時間はどこから始まり、どうなるのか」「この世界はどこまで広がっているのか。そしてその外はどうなっているのか」なんてこは人間が言葉を持つ前から考えてきたことだが、それに対するアプローチは西洋が大分遠回りをしたように見えて、実は確実に土台を積み上げてきた

そして、その基礎というか土台は残念ながらほとんど西洋にある。ようやく「哲学」の威力が分かりだした。数学や物理学には最初から理念が必要だったんだ

そしてギリシャの数学とアインシュタインの時空論。この物理的認識を超えるほどのブレイクスルーはまたも西洋から出てきそうだ

2014年06月01日

「通貨」を知れば世界が読める

「通貨」を知れば世界が読める

「通貨」を知れば世界が読める浜 矩子 PHP新書

雑誌のコメントやコラムでここ数年よく見かける同志社の浜田教授

だが意外と単行本を置いているところが少なく、初めて購入

2011年の少し古い本だが「通貨」とは何かと、基軸通貨をめぐる歴史についてだが、いかんせん新書ではどっちつかずになっているのは惜しいが、読み物としては面白くまとめてある。あと200ページあれば・・・

読んでいて、ふと思ったのは「通貨」と「言語」の類似性というか、裏写しの部分というか。基軸通貨と地域通貨には、統一に向かおうとする大きな流れと、新しい言語・仲間内だけの隠語を作りたがる人間の性向を見る

そして、そもそも論。人間はなぜ言語を持ったのか。なぜ他の動物は言葉を話さないのか。言語がなければ互いの誤解ももっと少なくて済んだのではないか。言語は通貨と同じく「過剰」を生み出しているのではないか

一方で、通貨は江戸時代に「お足」と呼ばれたように、強ければ国境も宗教すらも超えていく。逆に言語は逆に人と人との間に壁を作りだす。カネは誰でも扱えるが、言葉はそうではない

さて「通貨の動きはほぼ予想できる」と書いてあり、本書で「1$50円」に向かうとあるが、2014年5月の時点で円は逆にふれ100円を超えている。もちろん、これは筆者が言うところの対処療法的な金融政策による、相場の「振れ」である可能性がある。この振れが大きいだけになおさら可能性は高い

しかし一方で、相場が実態を反映するのにどれだけ時間がかかるか分からないのが相場の問題なのだ。その間に事情が動いている可能性も十分にある。経済は数学だけでは説明できない

果たして1$=50円時代は来るのか。その時、国際的な「円」の取り合いとなり、疲れはてる国民が出てくる可能性はないのか

そして国民と国家、言葉と通貨の関係はこの先どうなっていくのか

2014年04月27日

ライシャワーの日本史

ライシャワーの日本史

ライシャワーの日本史エドウィン.O.ライシャワー

1961年から66年まで駐日大使を務めた氏の日本通史。社内の新屋敷文庫でたまたま発見。あまりの素晴らしさに古本を入手

379ページ、1986年初版、文芸春秋1800円

前半の3分の1は中国の模倣からやがて日本が独自の文化を作り上げていく過程

ジョージ.H.カーの琉球の歴史がそうであったように、周辺の大国の文明や文化を吸収しながら独自の文化を築き上げていく過程と、その差異から島国の文化を浮かびあがらせる手法

これはイギリス史あたりにあるパターンなのか?鮮やかだが手慣れた感じもする

真ん中の3分の1は幕末から第二次世界大戦での敗戦まで

廃藩置県の後も実は苦心の連続であった明治の元勲たち、そして維新を成し遂げる素地が江戸時代にあったことも見逃していない。そして一足飛びに「軍部の独走」で片づけずにその背景に触れている

後半3分の1は戦後政治

社会党と自民党の消長、共産党の主張の変化など、この辺りは近すぎて教科書でも遠慮がち書いているだけだが、簡明に言い切っており分かりやすい。

いずれも東アジアの文化に対する敬意が感じられつつも、感情的ではなく(ただし現代、つまり70年代政局は「アメリカ大使」の視点が濃厚)、なにより21世紀の日本社会に来るべき課題が、控えめながらしっかりと示されている。30年も前に・・・しかし、いくつかの点においてアメリカの後を追いかけていることを考えれば、予言できて当然かもしれない

特に富の格差は「占領軍が残した諸々の改革のうち、もっとも抜本的な、しかり実りある成果をもたらした」とする「農地改革」がなされなかった沖縄に近づきつつある。お金はいくら均しても、放っておくとお金がお金を呼び集まりだす。そして富の偏在は学力や民衆意識にもやがて影響を与えずにはおかない

またしかし、このころの本の編者は「インパクト」よりも、本の紹介に徹しており

(売りたい気持ちはあったけど、技術ななかっただけかもしれないが・・・)帯が分かりやすいので、裏面をも写真を付す

(売りたい気持ちはあったけど、技術ななかっただけかもしれないが・・・)帯が分かりやすいので、裏面をも写真を付す2014年04月27日

apple town

アップルタウン

アップルタウン2014年5月号

シリアの駐日大使ワリフ・ハラビ氏(女性)と元谷代表の対談(BIG TALK)

ハラビ氏は「シリアの内戦」と「西側諸国」で呼ばれているものは政府対反政府というだけでなくカタールやトルコが支援するグループによるものでいわば周辺諸国や西側諸国による「内政干渉」「アラブの春ではなく、アラブの冬」だと主張し100を超える「テロリストグループ」が活動していると言っている

確かに、アサド政権は親子二代にわたる事実上の独裁政権に違いはないだろうが、ワッハーブ派やムスリム同胞団とは違い、世俗的なイスラム教国。大使自身が女性でありながらオックスフォードなどに留学し現職で活躍している

佐藤優も東洋経済か何かの連載でシリアに言及していたと思うが、中東はやはりよくわからない。とにかく、一度外部からの力でそそのかされたり既成事実が作られると混乱はなかなか収まるものじゃない。イスラム圏内の覇権争いに十字軍、モンゴル軍に西欧、米国と入れ代わり立ち代わり外圧がある地域で国を安定させるのは至難の技だろう

セバストポールは再びロシアになった。そしてさらに、ロシア系住民が多いウクライナ西部でロシア系住民が蜂起し、自治権を求めている。19世紀的な手法だが「自治」と「自国民保護」という道理は変わらない

2014年04月05日

経済学の犯罪

経済学の犯罪

経済学の犯罪 希少性の経済から過剰性の経済へ

佐伯啓思

市場主義経済学に支配された現代経済学(界)への批判と疑問の書

市場経済学の祖と言われるアダム・スミス、また一方のケインズも国富を国境とセットで考えていたようで(スミスは貨幣に価値を置く重商主義を批判し、労働力を重視している)、今日のグローバル経済、ワンワールドは想定していないようである

著者の言い分通りなら、スミスもケインズもつまりは各々の時代の経済状況が違うだけで、広い意味で国の充実を見据えている。これはまさに経世済民でエリート層なら当然と言えば当然の視点

しかし著者は70年代(サミュエルソンの影響が日本にも波及しきった頃?)に大学院生として経済学を学んだ際「経済理論が過度に数学的になりすぎ、あまりにテクニカルな問題に終始することに疑問を感じた」とある。同感だ。「経済人」や「ホモエコノミクス」は一見合理的に見えてバカなヤツだし、あまりに教条的。そんなヤツはいない

そこで著者は未開社会に見られる「クラ交換」「ポトラッチ」から「交換の原理」や「貨幣の付与された呪術的な意味」を読み解いてゆく

ハイライトはジョルジュ・バタイユの経済に関する観察の引用だ。「太陽が生命の維持以上の過剰なエネルギーを提供している」という点から始まる。それは「過剰」であり、それは宗教行為や破壊によって浪費されるか、蓄積し「成長」へ回すか・・・ゆえに副題にあるように経済学とは「希少性(からくる分配)」の問題ではなく「過剰性」の問題であると。そして貨幣こそは過剰性のシンボルであり、その「過剰性が欲望を生み出し、希少性を生み出す」と・・・

正直、分かるような分からないような

続きを読む

2014年04月05日

天才数学者列伝

天才数学者列伝

天才数学者列伝アミール・D・アクゼル

早川書房からの翻訳出版が多いアクゼルだが、この本はソフトバンククリエイティブから。水谷淳訳。1900円。やっぱり安くはならない

数学者の列伝本はいくつもあるが、最高の作品ではないか

ただし365ページあり紹介されていて索引までちゃんと翻訳されている。紹介されている数学者は40人だが基本的に記述は簡素で主要な業績だけでなく、人となりを表すエピソードも十分に含まれている

特にガロアについては多くのページを割いているが、決闘はもちろん、彼の才能を見抜き支援した数学教師にも触れている

またこの本がフェアなのは数学は古代ギリシャに始まりルネサンスの欧州で一段と高みに上ったというストーリーではなく、古代エジプトに算術は生まれ古代ギリシャで数学へと磨かれ、欧州が科学的に停滞している間も、イスラム、インド、中国によって応用が編み出さ手ていたことに触れている

欧米人が書いた数学書にアル=フワーリズミーや李治を紹介しているのは珍しいのでは?

翻訳がいいのか、テンポも良く、とにかく読み物として大変面白い。が、やはり読んでいると、エジプトやイスラム圏、インド、中国と偉大な文明圏ではどこまで行っても、いかに高度であっても「算術」だったのが、ギリシャと時代を隔てて欧州では「数学」になりえたのか

ルネサンスとはいえ一度途切れたものが復活するものなのか?それともギリシャの真理探究は途切れてはなかったということか?

一方、他の文明圏では高度に市場経済が発達したがゆえに人々は真理に目を向ける余地がなかったのか。特に中国はほぼ自前で文字から実用品まで発明し、そして歴史や思想に対する体系を立てていながら、数学に限らず科学全般が脆弱で体系化されなかったのはナゼだろうか?ギリシャとの差はどこにある?

2014年03月12日

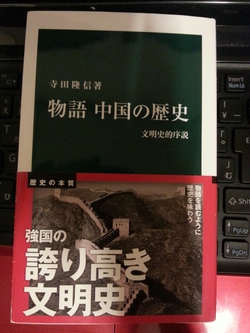

物語 中国の歴史

物語 中国の歴史

物語 中国の歴史寺田 隆信

中公新書1353

「アメリカの歴史」がよくできていたので購入

しかし「秦」が出てくるまでの50ページが自分に全く知識がないため、恐ろしく退屈・難解で読むのをやめたくなる・・・が、読み進めていくとこれまでの中国とは違った理解を得られる

筆者はあとがきで、新書(288P)で中国の通史は限界があるとして「中国における文明とその在り方、そして時代的変遷」に焦点を当てたとしているが、成功していると思う

「中国とは何か?」というのは説明が難しいと思っていたが、読んでいる途中から「中国とは中原に生まれ、孔子らによって理論的骨格を与えられた文明」であることに気が付く

金や清はその文明の価値を認め、継承者となった。西に広がった元はイスラムやキリスト圏の文明も知っているために比較的冷淡だったが、いかに強力な軍事力でも国を維持することはできなかった

唐、明、宋の繁栄は言うまでもないが、中国の歴史においても「始皇帝」「劉邦」「三国志」のような英雄モノになりがちだが、一方で「中枢の腐敗」「蛮族の侵入」「貧富の格差から来る民衆の蜂起」「軍閥の反乱」という問題を抱えていたことを改めて確認すると、やはり中国というのは、やはり「帝国」であることが分かる。長い長い歴史があると、だいたい同じことが繰り返されるのか・・・。そして基本的に文官優位でなければ治まらないのも、その長い歴史と領土の大きさゆえか

そんな流れを考えさせられると同時に、歴史の分岐点としてよくよく確認すべきことも

続きを読む

2014年02月15日

物語 アメリカの歴史

物語 アメリカの歴史

物語 アメリカの歴史猿谷 要

中公新書1042

筆者が「あとがき」に「この本はアメリカの歴史についてのプライベートなノートです」と断っているように、「物語」というより、アメリカと縁が深い筆者の体験談に基づくエッセーといった感じだ

一応英国への反乱・建国からイラク戦争までの流れを追った展開にはなっているが、あとがき込みで272P(その後にちゃんと年表もついている)の新書なのでエピソードはいくつかのテーマに絞られている

インディアンの征服、理想に基づく新しい天地、ジェファソンが建国から恐れていた奴隷制度がもたらす弊害、やがてそれが南北の火種となり南北戦争へと至る流れ。Manifest Destiny(つまりは歴史に何度も登場する思想そのもの)を旗頭とした拡張と、資本の集中による経済の発展、その裏で続くレイシズムとヘイズとティルデンが争った大統領選挙の裏取引、そしてそんな時代に渡米した内村鑑三

高い理想を世界に掲げたウィルソンとそれを許さない国内事情、そしてケネディ。やっぱりTルーズベルトとジョンソンはあまり触れていないが、レーガンとマクガバンについてわかりやすい対比をしている

囲みのコラムも硬軟織り交ぜたもので読みやすく、なにより筆者がアメリカに虜にされているのがいい。単にアメリカ好きという意味ではなく、国家の成り立ちやその規模、成し遂げたこと、克服できないこと、そしてデモクラシー(という理念)と星条旗による統合など・・・コネチカットとアーカンソー、ニューヨークとハワイ、自分が知っているだけでも確かにアメリカは何もかもが幅広い、が、歴史が浅くさほど深くはないという特異性

先日読んだ「アメリカ型成功者の物語」と共に、通史と共にこうした本が日本語で読めるのに歴史が敬遠されるのはなぜか・・・

91年に初版が出て、2013年に33版。「版」となっているが、人種問題に結構なページを割きながらオバマ大統領誕生に触れていないところを見ると「刷」に近いか?いや、著者は1923年生まれとあるので、あるいは・・・

筆者は「1985年にゴルバチョフがソ連に登場してから4年後にベルリンの壁が崩壊するとはいったい誰が予測したか?」とあとがきで触れているが、人種問題の深刻さについて触れた筆者が、初版から20年と待たずに(父ブッシュから3代後に)白人ではない大統領が登場すると思っただろうか?聞いてみたいところだ