2015年04月12日

歴史家が見る現代世界

歴史家が見る現代世界

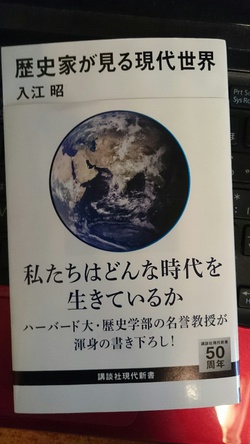

歴史家が見る現代世界入江 昭 講談社現代新書

1988年に日本人として初めてアメリカ歴史学会の会長を務め、ハーバード大学歴史学部の名誉教授でもある筆者が「現代」の世界の動きを概観し、行方を探るもの

「地理と歴史によって定義される人間集団(P55)」である「国家」が近現代を通して確立されてきた。

しかし現代ではNGO、多国籍企業、または留学生や国際結婚など様々な形で世界はグローバル化しているが、筆者は実は宗教や思想は古くから国境を超えるものであり、そもそも混血でない民族集団や文化は存在しない、として「トランス(超える・変える・つなぐ)ナショナル」という歴史観が歴史家の間で広がりつつあるという…

確かに。冷戦崩壊以降、各地で民族・宗教的な対立が先鋭化しているように見えるが、その基底にあるのはインターネットなどを駆使して世界的にカネ・武器・人員集めたものともいえる。分裂だけでなく、国境を越えた横のつながりが深まっているともいえそうだ

筆者は「世界中の人たちが着々と雑種化、混血化するにしたがって血統とか伝統とかの重要性が減少してゆくのは自然の成り行きであり、やがては社会、文化、国家など、あらゆる存在が自分と他者を区別する境界を取り外し、一つの地球としてのアイデンティティのみが残るようなときが来るかもしれないのである(P213)」と述べている。

もちろんこれは文脈から見て数十年先の話ではなく、数百年単位の歴史観を述べているものだ

現代社会を見ていると、少なくともIT関係の言葉は確実に英語が浸透し、共通語になりつつある。もしかしたら百年待たずに、コンテンツも英語で統一されるかもしれない。簡単な英単語を並べるやり取りなら、翻訳ソフトを使うよりラクだろうし

しかし一方で、何万年という長い人類の歴史の中で混血化は絶え間なく行われてきたのに民族意識は残っているし、そして何かのきっかけに新しい民族は生まれ、自他を区別するものが生まれてくることも忘れてはいけない

人間の最も基本的な活動である食事を例にとっても、ハイブリッド(混血化)は最初でこそ違和感があるかもしれないが、すぐに定着し、自己のものとなる。日本食とされているメニューの中にある、「おくら」や「さつまいも」のオリジナルは地球の裏側であることを意識する人は少ないし、中国に桜があると知って驚く人もいるぐらいだ。文化は取り込まれ、改変され「固有」のものとなる。人間にしても世界中の人間が混血なのは科学的にはっきりしているのに「彼らとは別だ」と本気で思っている人は少なくないし、社会的地位とも学歴とも関係のない「思想」と言えるものだ

しかし一方で「国境」という実は意外と新しい概念を超えた動きは昔かあるし、今後も拡大してゆくだろうという筆者の考え方もまた理解できる。「固有化」と「トランス化」。その2つの力は相反するものなのか、裏と表か、それとも次元が違うのか、よくわからない

何となく「吾輩は~」の一節を思い出したので・・・

「元来、人間というものは自己の力量に慢じてみんな増長している。少し人間より強いものが出てきていじめてやらなくては、この先どこまで増長するかわからない。」と猫は言っているが、増長を止めるのは地球環境なのか、動植物たちなのか。それを見越した運動は確実に広がりつつあるとはいえ、経済を超えるほどの優先度は与えられていない

Posted by 比嘉俊次 at 10:17│Comments(0)

│社会