2018年02月08日

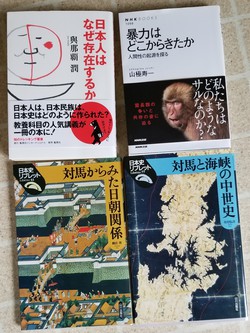

暴力はどこからきたか 日本人はなぜ存在するか

『暴力はどこからきたか』山極寿一

『日本人はなぜ存在するか』與那覇潤

『対馬から見た日朝関係』鶴田啓

『対馬と海峡の中世史』佐伯弘次

この2カ月は素晴らしい出会いが4冊。暴力は~、日本人は~はともに狙った、刺激的なタイトルだが極めて社会学的な本

偶然だが両書とも安藤先生の最初の授業での「家族とはなにか?」という問いかけに通じるがアプローチがまるで違う。帰納と演繹

暴力は~はタイトルの通り、霊長類学の視点から人間を解いていく。動物の観察というのがここまで科学的に分類・分析がなされていることすら知らなかった

狩猟採集=戦闘的、という巷の偏見を冒頭で一蹴するあたりから期待させるに十分だが、ペアを基本とした複雄複雌の群れ社会というのは確かに言われてみると奇妙だし、そこから導かれるインセスト。一方で狩猟社会での食の公開と共有による性への葛藤の克服。

やはり人間を決定的に変えたのは農耕なのか。労働力・土地・資源を所有する優位性と貯蓄・過剰。つまり資本主義の萌芽がある。

農耕によらない社会も今では銃が入り込み、一たび紛争が始まると死者が出ることもあるが、仲直りの儀式はいまだ素朴

食から:昆虫食と植物食。果実食と葉食。雌雄で体格差のある種とない種

社会から:集団かペアか。テリトリーと異性。緊張の緩和策。インセストの回避。そしてペアかつ集団という人間社会

筆者は育児の共同にも人間の独自性を指摘し、それが多様性と可塑性とを人間に与えるとし、ボーダレス時代を生き抜く秘訣が隠されているというが・・・この部分は駆け足(228ページ中、最後の2ぺージ)で飛躍を感じるが詳しく聞いてみたい。

ルワンダのカガメ大統領は「復讐は前進を許さない」と言って内戦後の融和を進めているが、それは言論や政治活動の抑制を伴っている。自由と過剰の問題は本当に根が深い

日本人は~は、つまりは再帰性に関する考察で、教科書の暗記ではなく、自ら学んでいくうえでの視座を与えている。教養科目の書籍化というが、この講義を1年目で受けられる学生は幸運

対馬の2冊は山川出版の日本史リブレットシリーズ。100Pほどだが簡潔でト書きは充実し高校社会の用語集を読んでいるような楽しさと分かりやすさがある。

しかし対馬というのは琉球王国とはだいぶ事情が違う。まずやはり圧倒的に韓国に近い。本島と久米島よりも近い。人の往来頻度は琉球・中国は比ではない。琉球・大和以上だったかもしれない。相互に移住者もいたし、朝鮮の官位を得ていたりする。島の内外の倭寇。倭寇にさらわれる者、倭寇になる者

そして極端に平地が少ない地勢も琉球とも他の地域とも異なる職業構成にならざるを得ず、統治システムも異なったと思う。年貢米だけでは苦しく、どこよりも交易にたよっていたのではないか

そして藩主である宗氏は、独立国とはいえ薩摩の支配下にあった琉球王国より独立性が高くも見える。偽書をしたためたのも1度や2度ではないようだ

これはすごい。境界域のキリキリするような外交手腕は残念ながら琉球よりずっと上だとおもう。幕末の鹿児島も参考にしたのか?と思うほど。江戸以前はまるで独立国のように交易に精を出し、江戸以降は幕府が期待する交渉力も見事に発揮。柳川事件がなくとも江戸、朝鮮も何も知らなかったとは思えない。外交の世界

→文引 恒居倭 向化倭 被虜人 受職人 壬申条約 柳川事件 宗氏の三浦に対する検断権 万関開削

2万3千円で11冊で当たりは4冊。やっぱり流行りの本は古本で十分だと思わせるし、啓発本は本の中身より、これを買う人の心理を考えてしまう。理数系の本は単価が高いだけに外すと痛い。自分で理解できるレベルかだけでなく、読んで面白いか吟味が必要

Posted by 比嘉俊次 at 23:50│Comments(0)

│社会