2017年06月26日

日本史の誕生

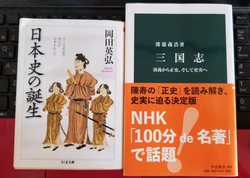

日本史の誕生 岡田英弘 ちくま文庫

日本史の誕生 岡田英弘 ちくま文庫渡邉義浩が楽しそうにNHK「100分de名著」で解説しているのを見て、再び同じ本を買ってしまう。でも三国志の本は何度読んでも面白い

その隣に置かれていたのが『日本史の誕生』。今まで古代史に関しては卑弥呼と天皇家の関係ははぐらかすか、飛躍した理論で面白く読ませるか、いずれにしても「納得」という点では期待外れな本が多かったが、これはかなり合点がいく

久しぶりに「どうしても保存」

表紙に「千三百年前の外圧が日本を作った」とあるように白村江での敗戦から倭人(および帰化人)が団結し、”日本”ができたというもの

その主張の根底となっているのは中国の歴史。もちろん魏志倭人伝をそのまま引用しているのではなく、右の『三国志』同様に陳寿の来歴や司馬氏、公孫氏までを含めた権力と勢力の変遷など「正史」の背景を基にしたもの。基本的には3~4世紀の東アジア史の見方を指南する本

日本史のみならず、中原を中心とする東アジア史、世界史までの隔靴掻痒、モヤモヤが晴れた

なぜ異民族は”中国”を制して後、ことごとく中国化したのか?なぜ紀元前に文字を開発しエジプトとは全く違う文明を作り得たのか?なぜ建国の神話がないのか(三皇は中国の神話?)-中国は国の成り立ちからして商なので算術と記録=文字は必然ともいえる。あまりに早い文字の発明=記録は”神”の存在する余地を狭めてしまうが、それ以上に東アジアにおける孤高ともいえる存在ゆえに”他者(国・族)”に対して正当性を主張する必要がなく、ただただあるべき秩序として五帝があれば足りたのかもしれない

”中国”とは領地・領民という西洋的な概念の「国」でも、”民族”という「意識」でもなく、文明そのものということか。やっぱり特殊。古代エジプトやローマが現代まで残っていたら、その歴史もこうなっていただろうか

小さな部分ではなぜ公孫氏が豊かそうでもない地で中原に対して一定の対抗勢力たりえたのかも納得

また孤高の文明ゆえに、中華”の中華たる歴史が滔々と述べられるのが”歴史”という東アジアに対し、ギリシャ・ローマを期限とする西洋世界では「向こう」と「こちら側」、「事の顛末」という概念で歴史が述べられている、という主張も「フランス民族」や「イタリア民族」はいないのに、ローマから見て辺境の民だった「ゲルマン」や「スラブ」には民族意識がある理由かと感じた

また、”弥生人”と呼ばれる渡来人が先住民である縄文人を制圧した形跡がないのも、日本語が類例のない混合語なのも、その前に数世紀の雑居期間があった、独自性の必要性いう歴史的背景があったのであれば驚かない

一方で驚いたのはこうした筆者の主張は1970年に「諸君!」の掲載論文であること。本書は著者の論文の集成だが、70年から81年にかけて他「文芸春秋」などいわゆる保守系の雑誌などに掲載されたもの

「日本書紀や新選姓氏録を見ても倭国の中心であった摂津・河内・和泉・大和・山城の平野部の主な集落はほとんど秦人(はたびと)・漢人(あやひと)・高句麗人(こまびと)・百済人(くだらびと)・新羅人(しらぎびと)などいわゆる帰化人のものだった」とある

そんな筆者の論文が21世紀の今日の保守論壇に掲載されることはあるだろうか?1970年~90年という時代は特殊な時代だったのかもしれない

本書は2008年第一刷。この個体は215年の第11刷。本文の端々に主張に光が当たらない苛立ちのようなものを感じるが、同感だ。たまたま手に取ったからよかったものの、わざと急所を外すようなモヤモヤが募るばかりの古代史の本を読んできた時間は何だったのかと思う。それとも古代史を学ぶ人たちにとっては当たり前の知識なのか

Posted by 比嘉俊次 at 10:16│Comments(0)

│社会