2013年04月11日

神は数学者か?

神は数学者か?

神は数学者か?万能な数学について

マリオ・リヴィオ

訳:千葉敏生

早川書房 2300円

久しぶりに繰り返し読んだ本。求めていた内容。「数学」について究極に知りたいのは―

数学は「発見」なのか「発明」か?

なぜ形而上学の世界の産物であるはずの「数学」が物質世界の未知の世界を予言しうるのか?

現実世界の正規分布と確率への収斂など不条理なまでの数学の有効性について―

数学界の巨人(筆者は魔術師と呼んでいる)、デカルトは代数を座標に乗せることで幾何と結合した。ニュートンは数学で物質界の事象を表すことで2つをつなげた

その勢い「世界」は統一されるかに見えたが、不確定性、非ユークリッドが登場。「数学」は根底から覆されるかに見えた

しかし、これは筆者の「数学の概念は発明であり、概念同士の関係は発見である」という意見に同意できれば、哲学のような破滅的な状況にはならない。それど所か、数学は現実世界(=物質世界)との関連性をますます強めている

この世の3つの世界=「物質界」―数学のある「形式的世界」―人間の心(脳?)にある「心象の世界」。このうち物質と形式的世界は数学が接続したといいっていいだろう。形式と心象は表裏一体の関係かもしれない。問題は物質と形式(物理法則)から作られる「世界」の生物がどうして(何のために?)「心・知性」を持つようになり、それが形式世界の在り様を知ろうと欲しているのか?つまり物質界と心象の世界の関係は・・・結局プラトンの世界に戻ってしまう

今や数学はエレガントとは言えない領域に進出しているが、新しい地平を発見してくれそうだ。その鍵は素数だったりするのかも

しかし残念なことに 続きを読む

2013年03月08日

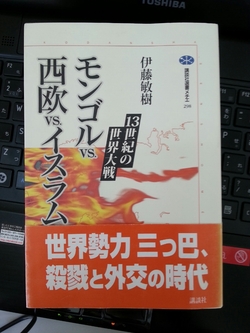

モンゴルVS西欧VSイスラム

モンゴルVS西欧VSイスラム

伊東敏樹

講談社選書メチエ298

久々に世界が変わる本を読んだ

1220年のジンギス汗によるレレズマ征服から始まるモンゴル帝国の西進に始まり、マムルークによる中東のキリスト教徒最後の砦・アクレ殲滅戦までのモンゴル・イスラム・キリスト教圏の戦いと交渉の歴史・・・まさに殺戮と外交の時代

副題にもあるように、まさに「13世紀の世界大戦」

「殺戮」の方はまさに殲滅戦。攻め押し一辺倒と思っていたモンゴル軍が知略にも長けていた(当たり前と言えば当たり前だが)事は意外。筆者は言及していないが、戦術・外交の巧みさはやはり中国から吸収したものか?それに比べてフランス軍の兵站のマズさ・・・

それよりも本書が多く紙幅を割いているのが「外交」の方

モンゴルは金帳汗とイル汗、西欧は教皇・フランスとローマ帝国、そしてイスラムもバイバルスによるマムルークとアイユーブなど、互いに内部対立を抱えながらの三つ巴。戦力と財力が宗教、人種、血筋によって絡められ、さらにその間で存続を図ろうとするビザンツ帝国、財を求めてすべてを超えて動くイタリアの都市国家・・・あまりに大きく複雑、根が深く混濁したぶつかり合い。でも読んでいて目が回ることはない。「三つ巴」のパワーバランスにはっきりと重きを置いて書き進めているし、注釈もストーリーを折らない入れ方でストレスにならない

しかし、それぞれの勢力の動きは一見理解しがたいように見える部分があるが、明治以降の日本の振る舞いを振り返ると、外交上、文化の共有度合よりも優先される事はあると納得。これが世界史だな。そして明治の指導者たちはこれをよく研究し吸収したのではないかと推測。相手に対抗する一番の手段はまずは「団結」であるという事実など・・・そして、そのいずれも孫子にあるというのがまたスゴイというか・・・

中東と欧米に関するニュースの見え方が違ってくる。逆に欧米が中国を見る目も、日本とは違うだろう。おそらく第二次世界大戦時の日本もモンゴル帝国のイメージとかぶっていたかもしれない

その一方で、日本は東の端に居ながら西欧的な視点になっていることに気が付く。サラディン、リチャード1世の修辞など、無意識に視点を作られている。言葉の力は大きい

諸々、防衛講演会での教授が話した「日本の世界からの見え方」を思い出す

日本は中国以西の世界史を「西洋」から丸ごと輸入した感があるが、例えば中国や中東ではこの辺りどう教えているのか?中東でもイランとエジプトでは違いがありそう。そして中国は「元」という時代をどう教えているのか?

2013年03月03日

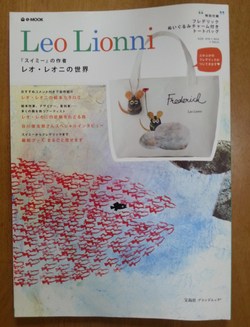

レオ・レオニの世界

レオ・レオニの世界

宝島社 ブランドムック

東京に帰る君の生まれたばかりの子どもにプレゼントしようと、ジュンク堂に行き、検索したところ思わぬ発見!

こんなファンブックが出るほど、レオ・レオニが日本で浸透していたとは!いつの間に?しかも2011年12月に発売されてるし・・・

小さなトートバッグとフレデリック(よく出来ている)がついて1,238円・・・絵本が買えてしまう値段。それよりも「スイミーノ作者」と紹介されているのが不安だった。日本ではレオ・レオニ=スイミー・・・。でも裏表紙はフレデリックのキメポーズ「そうゆうわけさ」なので、購入。やっぱり書店は手に取れるのがいい

付録のトートバッグで厚みがあるが、本自体はたった54P。でも、編者はちゃんとレオニのファンらしく、スイミーに偏らず、あの「ねずみたち」の作り方など、知りたい部分をしっかりと押さえていて感激

例えば・・・ポイントが分かれるスイミーを谷川俊太郎、孫のアニー、編集者のフランセス(こっちだと思う)と三者三様の見方を紹介している。相当にレオニを読んでいる編者だと関心

谷川俊太郎へのインタビューも秀逸。40年以上経っても色あせない名訳。やわらかい中に時々顔を出す、シュールな雰囲気は彼の意図的な演出なんだな。「ほんとうはスイミーは教訓的過ぎて、それほど好きじゃない」なんて「やっぱり!」といいたくなる。もちろんスイミーが嫌いというわけではなくてレオニ=スイミーというイメージがあまりに定着していることへの違和感だ。谷川俊太郎の一番のお気に入りは「ひとあし ひとあし」・・・印象に残っていないが、それがやはりレオニらしい

またレオニ作品の関連グッズ、ネット上での展開などもフォローされているのに助けられるオールドファンも多いはずだ。こんなファンブックが出たとは言え、まだまだ「静かなブーム」の域にも達してないから、グッズどころかこんな本が出ていることすら知らなかったし

こうして改めてみると良くマーケティングを考えぬかれた表紙とうなる。とはいえ54Pでは情報量が限られているので残念・・・それでもでかした宝島。さすがの企画力!

現時点でのお気に入りというかレオニを代表すると思われるのは

絵本としてはマシュー、ストーリーではジェラルディン、トータルではフレデリックかな

スイミーやカラス、ニコラスは教科書系統

2013年02月26日

長寿企業は日本にあり

長寿企業は日本にあり

長寿企業は日本にあり野村進

2007年 NHK教育テレビ テキスト

西暦578年創業の世界最古の企業「金剛組」を筆頭に日本には100年企業が1万5千軒。中国9、インド3。200年企業ではドイツ800、オランダ200に対して日本3000軒と桁が違う

その日本が誇る老舗企業の本業へのこだわりや、売り買い世間の「三方よし」の理念などがつづられている

途中紹介される「象の戦略・虫の戦略」など、6年前のテキストだがすでに少し懐かしい感じが・・・

特筆すべき部分は最終回(第8講)のまとめ

「商人のアジア」と「職人のアジア」という分類を持ち出している。日本はもちろん「職人」、中国・インドは「商人」。さらにその背景には江戸300年の安定した治世をあげている。また建国から200年余りのアメリカで100年企業が多いのは対外的な侵略経験がないためと分析している

確かに・・・でも、ドイツはどうだ?オランダ・イギリスも国の形が定まったのは中世も後期だ。一方で清は征服王朝とはいえ300年近く続いている

著者なら更なる分析が出来そうだが、著作一覧を見ても、探している本はなさそうだ。残念

2013年02月25日

沖縄の民衆意識

『 沖縄の民衆意識』

沖縄の民衆意識』

太田昌秀 弘文堂新社

昭和42年 750円 US$2.83

アマゾンで本を購入するも届かず。古本屋をのぞいてみるも欲しい本が無く、仕方なしに買った文庫本サイズの「ビジネス書」に後悔・・・時折人に勧めていながら、内容の詳細をほぼ忘れてしまっていた本書を十数年ぶりに読み返す

今時の本と比べると字は小さいし、所々漢字はインクの滲みでつぶれているし、いかにも50年前の学術書らしい味気なさで、そのくせ注が多くていったり来たりで、読むのにやたら時間がかかる

でも、やはり出色の出来 続きを読む

沖縄の民衆意識』

沖縄の民衆意識』太田昌秀 弘文堂新社

昭和42年 750円 US$2.83

アマゾンで本を購入するも届かず。古本屋をのぞいてみるも欲しい本が無く、仕方なしに買った文庫本サイズの「ビジネス書」に後悔・・・時折人に勧めていながら、内容の詳細をほぼ忘れてしまっていた本書を十数年ぶりに読み返す

今時の本と比べると字は小さいし、所々漢字はインクの滲みでつぶれているし、いかにも50年前の学術書らしい味気なさで、そのくせ注が多くていったり来たりで、読むのにやたら時間がかかる

でも、やはり出色の出来 続きを読む

2013年01月25日

眠れないほどおもしろい哲学の本

眠れないほどおもしろい哲学の本

眠れないほどおもしろい哲学の本冨増章成 王様文庫―三笠書房

書店に行ったものの、やはり数学の本は高すぎて年末年始出費過多のおり、久々に文庫本コナーに回って見つけた一冊

タレスから始まり、マルクスに至るまでは高校の倫理の副読本のような面白さと分かりやすさ

なるほど、著者は駿台予備校で倫理講師とのこと

ただ、これだけなら大学生が読めばいい本(文庫本サイズで珍しいのはアンリ・ベルクソンも登場すること)だが、第6章で現代思想にも「触っている」

「ソクラテスからヘーゲルまでによって完成した哲学の国立競技場がニーチェによって落とした爆弾によって亡くなった状態」とは同情できる

しかし、筆者も言うように「思想」と「哲学」は違うし、レヴィ=ストロースやフロイトは人間の機能・生理面から新たな見方(欧州人の偏見を正し、不明な部分を気づかせただけ?)を提供したに過ぎない

結局、ピラミッドの落書きや孔子と、現代思想は本質的な違いというか進歩はあるのか?哲学は処世術とは違う

人間は突き詰めれば素粒子で構成されているモノだが「心(と呼ばれるもの)」がある。虫にだって「社会(とおもわれるもの)」はある。宇宙の終わりと、その外に何があるのか。時間はいつ始まって、終わりはあるのか・・・etc

こうした問いと命題を設定する力それ自体が哲学の力であり、そこから今日的な積み上げ式の学問が生まれ人間を発展させてきたはず

ニーチェの爆弾で表面が吹き飛んでも土壌はなくならないはずだが、残念ながら昨今、「哲学」は「思想」よりはるかに影が薄い

何のために考えるのか分からない哲学より、すぐ役立ちそうな思想が注目を浴びるのは仕方ない。哲学は高等遊民の学問なのか

今の流れだと哲学によって設定された問いに最終的に答えを出せる可能性があるのは、数学かな?数学も流行ってないから物理かな?

しかし最近の文庫本は充実している。この勢いで矢野健太郎が書くような数学の本が欲しいのに

2013年01月20日

世界の中の日本の「図解」順位がわかる本

世界の中の「図解」日本の順位がわかる本

世界の中の「図解」日本の順位がわかる本インタービジョン21

現在のランキングだけではなく、過去、あるいは将来の予測値まで含まれた図解で良くできている

文庫本サイズと価格にこれだけ詰め込んでいるとは

しかし「意識調査」というものの信ぴょう性は難しい、特に自己意識については

日本が「世界にも良い影響を与えている国で1位」という内容を知りたい

日本の国際貢献や武器の禁輸などがきちんと評価された上なのか、調査を行った22か国の国別での評価など

しかし、こんなランキングものは出版だけでなくTVでも定期的(新しいネタがないといけないので定番にはなりにくい)に設定されるが、他の国の国民もこんなに自分の順位が気になるものなのか

沖縄もランキング本は昔から定期的に出てくる

「他」との接触が限られる「島」だからこそ、知りたくなる?

そもそも「他」との接触が少なく、「自」を知る機会が少ないから鏡を見る面白さ?

どちらにしても福祉は北欧と比較し、GDPはアメリカと比較し、一人当たりは人口1000万未満の国々と比較し「まだまだ」と言うから発展するのかも

地図上(視覚的にも)でも日本の周囲にはとりわけ面積の大きな国が多いし

2013年01月05日

ブランドの条件

ブランドの条件

ブランドの条件山田登世子

「ブランド」を解読するビジネス書はいくつもあるが、一段読み応えがある。まず女性の視点が入り、なおかつ筆者自身がブランドに日常的に興味がある。さらに社会学的な見地から書かれていてブランドの肌触りから歴史まで言及されている

まず、ルイ・ヴィトン(伝統とモードの融合)、エルメス(超然とした立ち位置)、シャネル(マスマーケットを背景とした伝説の成立)という同じフランス発のブランドながらスタンスの異なるブランドから考察している

フランスのブランドの潮流は2人に生み出されたといっていい

まず皇帝・ナポレオン三世。ラグジュアリーを国策とし、クチュリエを繁盛させた華美な宮廷、そして万国博覧会を通した品質向上(金銀胴のメダルを授与する方式はオリンピックより先に、ここでナポレオン三世が発案)。

つまり皇室御用達、万博での受賞が「世界の一流品」の証となり、ヴィトンやエルメス、クリストフル、バカラ、ゲラン、宝飾のブシュロン、カルチェもそれが根拠となっている

そして何度も万博を開催することで「フランスは自国ブランドのオーラを利用し、その威信を誇示した」「ナポレオン三世は象徴在というものの力をよくわきまえていた」「彼自身肯定にまで上り詰めたのは、ひとえに伯父であるナポレオン一世の名の威光のおかげと言っても過言ではない」と。こうしてフランス、特にパリ自体がナポレオン三世下の改造計画とあいまって「花の都」としての地位を確立した

これらの過程はライバル・イタリアにはない。これをフランスブランドは意図的に強調するわけだ

しかし、なお第二帝政期においてクチュリエたちは貴族の下で働く職人でしかなかったが、フレデレック・ワース(ウォルト)が「モデル生産」を始め、これによって「デザイン料」ビジネスがスタート、それを表す「グリッフ(ブランドの商標)」を発明した

続くポール・ポワレはアメリカ市場を見て香水などを含めた「トータル。ファッション」をてがけた

さらにブーシコーが1852年、初の本格デパート・ボンマルシェを開業。「定価販売」と「出入り自由」という原則が確立し「衝動買い」という形態が生まれた、と

そうしたフランスの商流を20世紀の大衆社会に橋を渡したのはココ(ガブリエル)・シャネル

シャネルは皇室の権威を必要としなかった。それどころか「本物志向」の先輩ブランドの逆をいった。サロンよりストリートを重視し、自らのブランド(名)がストリートで愛されるのを喜んだ。先輩ブランドが忌々しく思い排斥に熱を上げたコピー商品を容認し、「いったん見出されてしまえば創造なんて無名の中に消えてゆくものよ」と言い放った、それは「シャネルはどのブランドよりも先に有名性(セレブリティ)の威力を知っていた」からだ

さらに「自身の伝説は永遠に。しかし商品は現在のものを―この意味でシャネルブランドは二重底」と筆者は分析し、それを極めるものとしてイミテーション・ジュエリーをあげている。いわく「シャネルが登場するまで、世の中にはいわゆるアクセサリーというものが存在しなかった。存在したのは貴金属。つまり本物の宝石だけだった」と。シャネルは「首の回りに小切手をぶら下げるなんて、シックじゃないわ」と言ったが、彼女のブランドのアクセサリーはとんでもなく高価だった。「なぜなら、その偽者は本物のシャネルだからである」と筆者

これは従来の「本物」に拠っていたブランドを旧式化するものでマン・レイ撮影の有名な肖像が「皆殺しの天使」でもシャネルが身につけているアクセサリーは「本物」と「偽物」が故意に混ぜられているとか

マスに浸透し、マスに愛された彼女のブランドは力を持ち、そればかりかそしてついに-ルイ14世に倣ったのか-「モード、それは私」と言い放つに至る

シャネルの革命はもちろん商法だけではない。コルセットからの開放、「成熟よりも若さ」への価値転換など多岐にわたるが、それでいて「モードの革命を起こす気なんて全然無かった」というから時代の寵児というか天衣無縫というか、それとも出自に対する挑戦か

しかし、ブランドの必要条件はわかっても、十分条件を見つけるのは難しい 続きを読む

2012年12月22日

日本語の歴史

日本語の歴史

山口仲美

数多くある「日本語本」の一冊

言語と文化のつながり、漢字の導入、漢字の日本語化と和文、発音の変化、語彙の変化、言文一致など一通りを220Pに詰めている

それでも「漢文訓読」のときだけに用いた和語として「眼」を「ガン」音読せずに「まなこ」と訓読。日常の会話では「め」という言葉があるにも関わらず、そう読んでいたというから面白い。

確かに「すべからく○○すべし」などの漢文を読み下すときだけの言い回しはある。これは英語の関係代名詞と同じで、言語の構造・発想からきているというが

「あらかじめ」は和語では「かねて」、同じように「あるいは」→「あるは」、などは、和語よりも今では漢文音読読みがむしろ日常会話でも主流になっている

これは後に課題となる、「言文一致」を考えると面白い。文が会話に進出している

またどうして、明治時代は漢字+カタカナという文書形式が政府文書に採用されたか不思議だったが、「ひらがな」はもともと和語、そして短歌など散文のための文字。漢文の読み下しから生まれたカタカナとは生い立ちが違い、そのイメージが「格式」を感じさせるために明治や大正の言文一致運動の後も、政府の文書は「漢字+カタカナ」に

鎌倉時代に入ると「係り結び(関係助詞)」の消滅してゆく。代わって、より論理的に分の構造を明示する助詞、「~が」の登場が関係し、さらに「されば」「しかれども」など前後の分の関係を整理する接続詞の登場によって和文もいよいよ理論的な構造になってゆく。武士の時代には和歌の世界のような「情緒」より、意思の「明確さ」ということか

発音の変化、「ず」と「づ」、「じ」と「ぢ」、「お」と「を」など、近い発音同士の音の統一などにも触れているが、なぜ日本語にはこんなにも音が少ないのか?外国語でも音節は減少傾向なのか?・・・おかげで同音異義語が多すぎるし、「は」行のように音としてむしろ難しくなっているのはどうゆうことだ。ふぁ、ふぃ、ふ、ふぇ、ふぉの方が発音が簡単なはず

しかし、この本で一番面白いのは

続きを読む

2012年12月16日

漢字伝来

『漢字伝来』

大島正二

内容的には、高橋俊夫の「漢字と日本人」と重複する部分が多いが、こちらはより学術的

無文字社会だった日本に漢字が伝来して以降、これを日本語化する苦闘の歴史を振り返るもの

「漢字と日本人」よりも「漢字」に比重が置かれており、なるほど漢字が表意文字ではなく、「表語文字」である意味がよくわかる

漢字一つに中国語の言葉ひとつが対応する(もちろん言葉が増えた今はそうではない)という、「形・音・義→字形・発音・意味」が一体という今となっては珍しい文字。だからこれは単に「漢の文字=漢字」ではなく「漢語の文字」と理解すべき

当然、助詞が絶対的に必要な日本語では、「送りがな」が必要とされ、「宣命(勅令の読上げ)書き」などを経て、カナ(⇔真字)が生まれる

また、音節が少ない日本語で表せる「音」も少ないので、少々強引に中国語の音を落として、日本語にある音ではめ込んでいく

こうした下地があるからこそ、「!」や「?」を独自の解釈で取り込み、近年では「絵文字」を文中に取り込む事が出来るのかも。数年後には「?」と同じように絵文字も公式文書に登場か!?

西洋語も日本語の音節に落とし込む際のルールが何となく(?)確立できているし(「ヴ」だけは存続が微妙。足りない音節はいくつもあるのに、これだけ再現しようという意味がよくわからない)

しかしこの本で何と言っても面白いのは 続きを読む

2012年12月14日

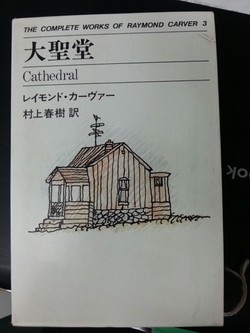

大聖堂

T he complete works of

he complete works of

RAYMOND CARVER 3

大聖堂 Cathedral

レイモンド・カーヴァー

村上春樹 訳

高校3年生のときに買った短編集。何度も「整理」を乗り越えてずっと15年以上本棚にある数少ない1冊。もちろん、「良い本」だと思ったからずっと置いていた

いつか読み返そうと思って置いていて、高校以来、初めて読み返したけど・・・特段の輝きは感じない

ストーリーの妙があるわけじゃないのは覚えていた。でも「ワンシーン」を機微も含めて完全に切り取って見せる描写がポイントで、それはある。けど・・・何か物足りない

残っているのはJ・マキナニー(そういえば、最近名前を聞かない)も追悼文で寄せているような「Wher I'm calling from」や「A small, good ting」というタイトルに代表される、飾らないようでいてものすごく洗練された「空気感」だけ。また訳がきまってる

村上春樹がマスターピースとしている「大聖堂」「ささやかだけれど、役に立つこと(→この句点の使い方は今次の総選挙のコピーで多い。時代が追いついた?)」、いずれも感動的な話であるが、平板に感じる。なんというか、他人事。

それとも評価は文学というより文芸の領域な野かもしれないが、それでもカポーティを超えていると思える部分はタイトルを含めて気づけない。夏目漱石はいつ読んでも素晴らしいのに

これを受験勉強をそっちのけで、何回か読み返し、さらに得意げに人に勧めていたのは何だったのか!時代?バブル絶頂に向かって浮かれきっていた日本に「小さな声」が受けたのか・・・となると今、ボブ・グリーンを読んでもそうなのか?これは古本屋で探してみないと

he complete works of

he complete works of RAYMOND CARVER 3

大聖堂 Cathedral

レイモンド・カーヴァー

村上春樹 訳

高校3年生のときに買った短編集。何度も「整理」を乗り越えてずっと15年以上本棚にある数少ない1冊。もちろん、「良い本」だと思ったからずっと置いていた

いつか読み返そうと思って置いていて、高校以来、初めて読み返したけど・・・特段の輝きは感じない

ストーリーの妙があるわけじゃないのは覚えていた。でも「ワンシーン」を機微も含めて完全に切り取って見せる描写がポイントで、それはある。けど・・・何か物足りない

残っているのはJ・マキナニー(そういえば、最近名前を聞かない)も追悼文で寄せているような「Wher I'm calling from」や「A small, good ting」というタイトルに代表される、飾らないようでいてものすごく洗練された「空気感」だけ。また訳がきまってる

村上春樹がマスターピースとしている「大聖堂」「ささやかだけれど、役に立つこと(→この句点の使い方は今次の総選挙のコピーで多い。時代が追いついた?)」、いずれも感動的な話であるが、平板に感じる。なんというか、他人事。

それとも評価は文学というより文芸の領域な野かもしれないが、それでもカポーティを超えていると思える部分はタイトルを含めて気づけない。夏目漱石はいつ読んでも素晴らしいのに

これを受験勉強をそっちのけで、何回か読み返し、さらに得意げに人に勧めていたのは何だったのか!時代?バブル絶頂に向かって浮かれきっていた日本に「小さな声」が受けたのか・・・となると今、ボブ・グリーンを読んでもそうなのか?これは古本屋で探してみないと

Posted by 比嘉俊次 at

23:04

│Comments(0)

2012年11月28日

ずるい!? なぜ欧米人は平気でルールを変えるのか

ずるい!?なぜ欧米人は平気でルールを変えるのか

ずるい!?なぜ欧米人は平気でルールを変えるのか青木高夫

タイトルを見たときに「そうだよ!探していたのはこんな本だよ。なぜ誰も書かなかったんだ」と思った

CO2排出券の取引からISO、モンドセレクションに至るまで「ルールブック」は欧米、というよりヨーロッパにある

そこを「ズルイ」というよりも、「なぜ?」という部分を期待してタイトル買いをしたけど・・・「やっぱりビジネス書だな」という感じ

この本で「なるほど!」は

①欧米ではルールは利害関係者間での決め事であり、戦いの一部でといっていい。ルール変更は彼らにとって自然なことであり、ずるいことではない」

②「ルールとプリンシプルを日本人は混同している」

③「日本人のプリンシプルは欧米人から時に分かりにくい」

という最初の部分だけ

これを文化的に深堀していってくれれればよかったが、①の部分の具体例を挙げて「だから欧米人は一概にずるいとは言えないし、ルール作りに積極的に参画することが大切」と説いている。昨今のTPPをめぐる議論を見ていると、本書はビジネス書としてはもっと評価を得るべきだとは思う、が・・・

例えば著者がホンダの社員らしく事例として挙げているF1。収益分配は成績にかかわらずフェラーリに厚い。もちろん「盟主」や「名門」の存在なしには興業は成功しないのはWRCや世界のプロスポーツを見てもわかるが、問題なのは「結局F1は真剣勝負なのか興業なのか?」という部分が日本人に分かりにくく「ずるい」と感じる部分なのに分析しきれていない

これは相撲についても言え「興業」と銘打っているのに、真剣勝負という所で齟齬が出ている部分なので、折衷すべきポイント≒プリンシプル(?)はどの辺りか、踏み込んで分析が欲しいところだ(→コンコルド協定と部屋制度)

さらに期待したいのは、「欧米はルールを変える」とあるが、国際的なルール作りではアメリカは実績がないと思う(もちろん覇権は握っている)。これはとても興味深いところで、なぜ圧倒的な国力を誇るアメリカは国際的なルールを作れないのか?国際世論にしてもアメリカはヨーロッパを常に気にしている。残念ながらアジアは見ていない

何事にも基準となりうる高い品質を誇り、一時は世界2位の経済の実力まで誇った日本もできなかったし、おそらく中国が順調に経済成長してもできないだろう

ここに気づけないと、日本と中国は互いに摩耗して第三者を利するだけではないか?イスラームの諸帝国に圧迫されてきたヨーロッパは気づいたんだと思う

中国にだって孫子以来の豊富な示唆があるのに実践できていない。プリンシプルに問題があるのか、それとも、そもそもヨーロッパ的概念である「ルール」にはめ込もうとするところに無理があるのか・・・筆者の続編に期待したい

2012年11月17日

海図の世界史

海図の世界史

海図の世界史「海上の道」が歴史を変えた

宮崎正勝 新潮選書

非常にもったいない本。興味深いテーマで幅広い資料、客観的な視点と素人が読むには最高の一冊。だが、編集が今一つ・・・。何度も話が前後しているしページが限られているとはいえ、海図の話なのに図も少なすぎる、なにより編集方針が海図なのかそこから派生する歴史なのか揺れている(中世欧州が厚くなるのは仕方がない)。だから読むのは少し面倒

クローブをチョウジと書いてあるし、ニクズクとはナツメグのこと?

まず、地中海世界(第一の世界)の視点からと断ったうえで、南北アメリカを(第二の世界)、東アジア・太平洋を第三の世界として、第一の世界と結び付けられ「世界地図」が完成されていったという視座

科学技術、文化という点でも中世以前はイスラーム、中華圏が欧州を圧倒する部分もあったろうが、なぜ欧州が世界を統合することになったのか?背後にあるプレスタージョンの伝説や、金・銀への欲望など

当時人口100万、慢性的な食糧不足に悩むポルトガルのエンリケ航海王子が海図の重要性をまず認識し、収集管理によって海上帝国を作り上げた

それにスペインが続きコンキスタスタドールたちが天然痘の力もあって南米支配を確立し、アフリカから奴隷を送り込みプランテーションの経営をはじめ、大量の砂糖、そして掘り出した銀をヨーロッパに送り込み経済がグローバル化に向かう

しかし、やがて造船力が蓄積されていたオランダが17世紀を支配し、さらに18世紀には国力で勝るイギリスが世界をつなぎ、綿布の生産など産業革命もあって一気に世界的な覇権を確立

そしてアメリカの独立

この流れは世界史でも通るものだが、やはり面白いのは、その過程のサイドストーリーだ

続きを読む

2012年11月10日

東京奇譚集

東京奇譚集

村上春樹 新潮社

これってたまたま、しかもあまり好きでもない著者の本だけど、一番の傑作なんじゃないか?ファンの多い村上春樹なのに一般に名前が知られていない一冊だけど

内容はタイトルの通り奇妙な物語を集めた短編集

最初、カラマーゾフのドストエフスキーのように、根が真面目な人が努めて軽々しく振舞おうとするように筆者が顔を出す

そして最初の短編「偶然の旅人」。内容的には筆者があらかじめ断っているように「負ーん」とか「それで?」と言いたくなる「偶然といえば偶然」という内容だけど、巧みな緩急と車のデザインで言う「スリーク」な感じが心地いい

で、2本目の「ハナレイ・ベイ」。ここからのストーリーは「奇妙な物語」や星新一の世界だが、スリークさに妙な空間が加わり、読んでいて少し妙な気分になる。

脳震盪を起こして病院に運ばれたとき、自分は大丈夫といっているのに周囲に伝わらずにまんじりとしたあの感覚が蘇る

3本目の「どこであれそれが見つかりそうな場所で」。マンション内で失踪したはずの夫が数日たってひょっこり現れるという、現象だけを取り出せば全く平和といえば平和なストーリー。もちろん不思議要素も入っているが、正直、緊張感も無ければ感じるポイントもわからない。

でも、全部読み終わって気づくが、冒頭でひょっこり顔を出して、なんとなく(今思えばこれも作戦だ)最初のストーリー「偶然の旅人」に入って行き、この3本目で異次元への扉が何気なく、だけど完全に開けられている

そして4本目の「日々移動する腎臓の形をした石」ではスリークさに「えっ!?それでくるの?」と思わせるようなギミックが入る。でももちろんそれは単なるギミックじゃない。必要以上に読者の目を引くように見えて、実は全体と調和し全体を引き立てる。ミウラのトカゲルーバーのようなもの。無いと成り立たない。

劇中劇というか、夢の中の夢というか、主人公である作者の中の石が意思を持ち読者を揺さぶりかけてくる・・・かのような奇妙な感覚にとらわれる

そして最後の「品川猿」だ。猿がしゃべる。それだけじゃなくて人の名前を盗む。荒唐無稽としかいえないが、ここまで読んでくると多くの読者は何も驚かないと思う。逆に猿じゃなくて人間だったらもっとヘンだろう。嫉妬の意味とか、松中優子はなぜ自殺したのか、そしてなぜ「名前」なのか・・・読者は取り残されたまま潮が引くようにストーリーは消えてしまう。

終わるとか、止まるじゃない。道路や路線が突然砂に埋もれたようにストーリーは消えていく。ここまでつれてこられた読者が呆然と立ち尽くす姿を最初に出てきた妙に調子の軽い筆者はどこからかほくそ笑んでみているのか、それとも後は知らないと思っているのか・・・

とにかく著者の筆力というか、5本束ねて世界を構築する力に脱帽。これが村上ワールドというものなのか?

率直に言って 続きを読む

2012年11月03日

日本人のための日本語文法入門

日本人のための日本語文法入門

日本人のための日本語文法入門講談社現代新書

原沢 伊都夫

学校で習う日本語話者のための日本語文法ではなく、外国語話者のための日本語文法の本。シンプルな解説だけに日本語の難しさの原因がわかる

まず自然現象に多いとされる自動詞。樹木は「茂る」だったのが、科学の進歩で「茂らせる」ことが可能になった。そうすると日本語には無い言葉(活用?)なので、なんとなく不自然というか耳障りの悪い言葉になる

しかし、同じく本書で無対自動詞とされている「疲れる」「成長する」だが、「○○を疲れさせる」「○○を成長させる」という目的語をとる他動詞表現は当たり前になってきている

また時々耳にしたがイマイチ理解できていなかった「日本語には主語が無い」という意味もようやくわかった。(この手の言葉は鵜呑みの孫引きが多く、よく分からないが、わからなくても困らないのでそのままになってしまう)

日本語には「英語文法上にあるような主語」は無いが「主格」はある、ということ

つまり

AはBでCとDをFした(主格「~が」Aは主題のFした⇒英語の主語的)

BでAがCとDをFした(所格「~で」の主題化)

CとAがBでDをFした(共格「~と」の主題化)

DをAがBでCとFした(対格「~を」の主題化)

と、文章はどうにでも組み立てられ「(絶対性を持つ)主語がない」といわれるゆえん

そして、それが日本語分の豊かさ、例えば強調であったり、先の展開を暗示などをしてくれる。文のでき不出来は、

①その主格の選択が上手くなされていない

②無対自動詞の安易な他動詞化(例えば「○○によって成長した」ではなく「○○が成長させた」。意味は同じだが主格が違ってくる)

③主格の位置関係の悪さによる名詞節と副詞節のかかり具合の悪さ

という辺りになるだろうか(主語ほどの絶対性は無くても、言葉において主役はやはり主格だ)

ちなみにA、Cは人名、Bは場所、Dは名詞、Fは動詞が入ることがすぐ分かるのも9つの格助詞(ガ、ヲ、ニ、デ、ト、ヘ、カラ、ヨリ、マデ)のおかげ。そう言われると日本語はシンプルに感じるから不思議

でも、時制の不一致(例:沖縄に来るときに研修を受けた⇒時制一致なら⇒沖縄に来たとき、研修を受けた、となるがこれだと沖縄到着後の研修になる。英語は文中の時制は一致させる)も確かに無意識だが、主節(研修を受けた)従節(沖縄に来るとき)の「相対テンス」というとか・・・やっぱり日本語を学ぶ外国人は大変だ

2012年10月28日

日本史の授業2

井沢元彦の学校では教えてくれない

井沢元彦の学校では教えてくれない日本史の授業2

井沢元彦 PHP研究所

「逆説の日本史」シリーズの井沢氏の新著。たまたま書店で発見。やっぱりネットだけでは本は買えない。ネットの「リコメンド(この本を買った方は、こんな本も・・・)」は既読ばっかり出てくるし、発見がない

日本(というより大和)が見えてくる内容

世界史と比べると日本史は「?」が多い。例えば「城」という認識の特殊性や、人間の移動についての記述も「弥生人の流入」程度で済まされて、地域が持つ多様性が塗りつぶされてしまっている(その点、秘密のケンミンショーはいい番組だ。100年後には民俗資料としてかなりの価値を持つだろう)。

日本の歴史を形作った根底に「ケガレ」にたいする認識がまずあるというと、突拍子もない気がするが、最高権力者である「天皇」が軍を持っていないのは人類史上得意なことだし、武家政権誕生後も朝廷が存続したこと、仏教が民衆に受容される際の変質(成仏の捕らえ方の違い)など、確かに一本のスジで納得できる

琉球史はどうなのか・・・鉄器を手にしたものが支配し権力を確立、しかしその後クーデーターで7代・60年あまりで第二尚氏に変わってしまったが、その後は長かった尚泰までの19代まで400年あまりと、途中から薩摩傀儡とはいえ長かったが、天皇が持つ「権威」はあったのかどうか・・・

続きを読む

2012年10月28日

中学・高校数学のほんとうの使い道

中学・高校数学のほんとうの使い道

中学・高校数学のほんとうの使い道京極一樹 実業之日本社

うーん・・・という感じ

正直、期待していたものは薄い。「微分積分はその瞬間の速度を求める」などは、数学の先生も言っていたこと

急にモーターの回転や量子力学、の話をされてもなぁ・・・理系の人には説明要らないんだろうけど

二次関数から積分・確率論までを200ページに収めようという企画に無理があったと思う。ヨットがなぜ風上に向かっていけるかやゴルフボールの弾道の話をもっと膨らませば本格的に面白くなっていくだろうに。量子力学なんてこんな面白い話はないのに、もったいない

理系出身の著者は数学的エレガントさを知って欲しいと考えたはずだが、特に文系社会人向けと思われる企画的には確率論はゲーム理論とからめて、微積分は無理に土地の計算にあわせるより、株価の算出など実社会とからめてゆけば文系の人間にも訴求できたろうに

内容は順不同で半分に分け続編対応で

でも、著者も編集者もそんなことは百も承知だと思う

最近は出版業界というか文化面もデフレで「お得感」がないと売れないんだろうな

2012年10月08日

日本近代史

坂野潤治 ちくま新書948

維新前夜の1857年から、盧溝橋事件、日中戦争へと突入する1937年までの80年を約400ページを使い解説

分かりやすい年表もなく、用語の解説も親切とは言えず、しかも話が前後する部分もままあるが、内容充実で歴史をなぞるだけでは疑問が残る部分の理解が進む

やっぱりどの時代もどこの国でも政治は政局と一体だなと。例外的に「維新」があったものの、それは西郷らが纏める力があっただけの違いかもしれない

維新の後は藩閥、続いて元勲(元老)らに続く官僚、そして政党、軍、さらにその内部の勢力争い・・・

後から歴史を俯瞰すると「なぜ?」と思えるようなことも、人の言動に近寄ってみると、勢力拡大や保身であったり納得しやすい

そうすると、重ね重ねに幕末の志士だけでなく勝などの聡明・高潔など一言では表せないほどの特別さが際立つが、西郷にしても路線争いから明治六年の政変をへて、西南の役と至る過程は「狡兎死して・・・」を連想させる

官僚と共同した政友会には戦後自民政権の原型を見るが、問題はそれが一概に「弊害」とは言えないところだろう。多くの影を含んではいるだろうが、国の安定成長という実績はあるだろう

でも、憲政会系の思想で国が運営されたなら世界は違ったものになり、日本ももっと名誉と富を得ていたかもしれない

切替えるべきポイントを逃したのか?

でも、急進的な青年将校を排した後の統制派が結局は戦争の拡大を止められなかったように、先のことはやはり分からない

人間の個別の動きは理性だけでは検討つかないし、見る方によって解釈が分かれたり、でも大きく見るとちゃんと流れがあり・・・量子力学のようだ

それにしても、この不安定なときに孫文を気にかける余裕が政治家に無かったのも仕方なしか・・・?

2012年10月08日

戦争の常識

鍛冶俊樹

これはタイトルと内容の相違が大きすぎる。「戦争」について語っているのは最初の1章のみで、後は戦争ではなく「軍隊」、しかも「常識」ではなく「基礎」

この部分に関しても兵器の図説があるわけでも、階級の英訳対照表があるわけでもなく、コラム形式で消化不良。ペーパーバックの方が内容も充実している

内容が広範な割りに、ページ数が限られているため、どうしても比較の対象、数字も限られておりもったいない

2012年09月27日

孫文

孫文―その指導者の資質

孫文―その指導者の資質舛添要一 角川書店

舛添さんが「孫文」とは全く知らず、意外

最初に現政権(民主党)にチクリとしているが、後は孫文と日本をめぐるエピソードがつづられている(このサブタイトルは内容に対して小さすぎてもったいない・・・)

時系列に並んでいるわけではないので、系統だっているわけでないのも筆者らしくなく意外。逆に「(日中がぎくしゃくしている)今だからこそ」という熱意が伝わってくる?

梅屋庄吉、頭山満、犬養毅といった孫文を支援した日本人を紹介しているが、やはりここでもウチナーンチュは出てこない・・・シルークルー論争も収束し、東京の様子をうかがうことで精いっぱいだったのか?

結局、日本政府も孫文らに対して「仁道(夫仁者己欲立而立人、己欲逹而逹人、能近取譬、可謂仁之方也已)」を発揮することなく、孫文の予見通り中国はアメリカを引き込み日本は敗戦を迎え、多くを失う

ロシアに勝利した日本の力を評価し、アジアの同胞として常に日本に助力を求めながら大アジア主義は理解されず、「20年来日本外交に辛酸をなめたが・・・」というまま孫文は逝く

当然、当時の日本には日本の国益と事情があったわけだが「日本の外交官はまだそんなことを言っているのか。まだ真意がわからないのか」という孫文の言葉は重い。問題があるのは情報の収集というよりも、分析か。これは沖縄で今も続いている。簡単な色分けで植えつけられた先入観から離れられていない

そんな関係(歴史)がある中国とどう付き合うか―まず、日本はその歴史を振り返るべきという筆者の考えは理解できる。清朝の没落(アヘン戦争1840年~)から中華人民共和国の成立(1949年)まで、中国は100年余りの動乱がある(1976年の文革終了まで含めると130年あまり!)。その間、日本史は主に「維新」や「アメリカ戦」に耳目が割かれ、犬養の死が意味するところにすらほとんどページは割かれない

筆者は「迂遠なようだが、中国古典(漢籍)を今一度学ぶべき。文化の素養がなければ交流は痩せる」と主張する。確かに。でも日本は中世は言うに及ばず、現代も「国語」として孔子を学ぶという中国の文化に別格の扱いを与えているが、中国人はアニメ以外の日本文化をほとんど知らないのではないか?相手にもこちらの事を学んでもらわないと会話は成立しまい。その上で巷に言われているように「冷静に話す」ではなく「熱く語る」でないと、溝は埋まらないのではないか

でもなあ・・・教養よりも資格という時代。「一日3分で~」「10のルールを覚えるだけで~」という本がどんどん増えてきて、本屋で四書五経などど置いてるか?中国で日本文化を強化として教えるか?・・・残念ながら道は遠い

面白いのは、 続きを読む