2019年07月27日

戦後 ユービック 中東の歴史

24分の3 ロングセラーは安心

24分の3 ロングセラーは安心「ユービック」フィリップKディック

ついに読んだ。正直、予想に反して?ストーリーに破綻もなく(無駄に多い登場人物は何?など突っ込み所は多いが・・・)どこで混乱に落とされるか心配せずに読める

魂なのか記憶なのかわからないが、肉体を超えた実体と、得体は知れないが実在する「ユービック」。いろいろ示唆的な科学的思想的な各省の頭にある「ユービック」のコピー?などPKD流のユーモアもいい。確かに最高傑作

そしてこの設定、ストーリーはとても映像向きだと思うけど、そうなっていないのは何故か気になる

「物語 中東の歴史」 牟田口義郎

2001年発行だが中東歴史書で今だ高い評価。体裁としては歴史書ではないが、なぜ「奴隷」が国を興すことができたのか、「イスラム」でくくられてきた、その内部での権力闘争などなど、読み物として面白い

ムハマンドの先見性と理性、寛容。そして先端の科学と最高の栄華を誇りながら低迷の時代への入り口

「戦後」美空ひばりとその時代 本田靖春

古本で購入。

戦後というリセットされた時代と、それを体現する美空ひばりを縦糸に、それにかかわった人々を横糸にという構成

その横糸は江利チエミや雪村いずみから沖縄の市井の人々まで様々。運に恵まれた時、見放さた時、出会いと別れ、いくつかの階層といろんな生き方13章

まず読み物として面白いが、各省の最後の3ページにそれぞれの「戦後」がまとめられているが、この洞察は今こそ面白い。1987年発行

Posted by 比嘉俊次 at

14:57

│Comments(0)

2018年10月13日

10月13日の記事

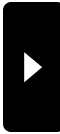

『数字の国のミステリー』 マーカス・デュ・ソートイ 新潮文庫

素数・フラクタル・確率・暗号解読・カオスなど数学雑学好き向けの一冊。面白い。けど読んだことある内容が多く入門書?

やっぱりこの30年で一番の驚きは素数と通信(暗号化)の相性の良さかな

『歴史は「べき乗則」で動く』 マーク・ブキャナン 早川書房

やっぱり早川書房は目利きだ。「バタフライ効果」のようなたとえ話ばかりのカオスの意味が改めて理解できた気がする

タイトルの「べき乗」は結果であり、より重要なのは「臨界状態」と「相転移」

種の絶滅から大規模紛争、地震、金融市場まで予測しようそしても予測できない理由

そして、またここにもフラクタルが出てくる。が、事の大きさはべき乗による

(何もかも平均で説明するのはやはり本質を見落とすことも)

ただ一つ納得しかねるのは「砂山」で、「偉大な砂粒」は存在しないという見かた

砂粒にも大きさや形の違いがあり、落ちる場所ととの関係で影響の大きさが決まるのでは?

でも、筆者が考えているように、それ以前の状況も無視できない

でも、筆者が考えているように、それ以前の状況も無視できない

「知の館」がなければ「数学」が現代に引き継がれたかも怪しい

そうなるとガリレオもガウスもいなく、そういう意味では筆者の考えにも同調できる

英雄は2度現れるのか?3度目はどうなるのか

それと、なぜか「幸福な家庭は・・・」というトルストイの言葉を思い出す

安定に比べ臨界状態は様々という人間社会のべき乗則を作家は見抜いているのかもしれない

『超予測力』 フィリップ・E・テトロック&ダン・ガドナー 早川書房

あやしい装丁と一見怪しいタイトル。でも中身は至極まっとう

「未来を見通すことはできない」「確実なことは何もない」という原則

そのうえで予測力を上げるポイントを解説しているが、どれも言われると当たり前に感じる

「思い込みの排除(客観性)」「多様な意見の尊重(謙虚さ)」「博識」「数字に強い」など

しかしモームが言うように虚栄心は100の姿で忍び込んでくる。システム1以上に排除は難しい

そして厄介なことに、何度外そうが「言い切る者」が社会的名声を得る点にも忘れずに触れている

言い切る者は一面的なものの見方しかしないので「迷いがない」「力強い」と誤解されがち

なにより分かるはずもない未来について社会が「答え」を望むからだが、

この力がべき乗で社会に蓄積されていくようにも思う

そういえば、去年「北朝鮮の攻撃が近い」って(逃げを打ちつつ)真顔で言っていた評論家は今も出てくる

『高い城の男』 フィリップ・K・ディック 早川書房

早川書房コーナーに行った真の目的はこれ。長い小説はしばらくやめようと思っていたが

ヒューゴー賞受賞、アマゾンビデオでシーズン3まで制作されているということで買ってしまったが・・・

正直「なんじゃこりゃ」という感じ。まずPKDに期待する異世界観が希薄

「日独が対戦に勝利した世界」というパラレルワールドだが、あまり物語と関係がない

易経が重要なアイテムなので、「チャイナタウンを舞台にしたソ連とのスパイ戦」の方がしっくりきそう

日本で受けてもよさそうな設定なのに、いまいち受けていない理由が分かってしまった

大和人が書いた沖縄の小説や記事を読むような隔靴掻痒感も

いくつかの登場人物のストーリーが並行して進み、若干の交差はあるが期待する仕掛けは、ない

(ラストが腑に落ちないのは、よくあるといえばよくあるが)

「人間とは」「自分とは」「偶然と運命」「真と偽」「過剰」などPKD的要素がちりばめられていて

それぞれの人物描写は短編とは比べられない厚みと安定性があるが・・・それなら他にもあるしなあ

日本のファンに評価の高い「ユービック」にしておくんだった

AIがいよいよ市民的な認知を得て、再び注目を集めるPKDだが、アマゾンが目を付けたのが面白い

「エレクトリックドリーム」というビデオシリーズで短編から10本を作っているが

その中に「自動工場(Autofac)」も含まれているのは皮肉なのか何なのか

だいたいジェフベゾスっていかにもPKDの登場人物っぽい。一枚めくると・・・

「変数人間」や「流れよわが涙、と・・・」「人間以前」とか面白そうなのは先に権利買われちゃったかな

ブレードランナー、トータルリコール・・・映像化された作品も多いが脚本家が整理しないと難しい

もう一つ、新潮社つながりでサリンジャーとかまとめて何冊か読みかえして気づいたのは

西洋の作家は「臨界状態」を書いているんだなと。作品の圧力の違いは宗教ではなくこっちだとおもう

英米の作家は「板挟み」とか「懊悩」とか深くても比較的、圧が小さいように思うが

PKDは足元から現実を歪める

悩める新潮に対して最近の早川書房は鋭さとセンスに磨きがかかっている

今回の3冊も翻訳から装丁まで冴えている

今回の3冊も翻訳から装丁まで冴えている

特にPDKはこの第三帝国の紋章はともかく、2色刷りが

過ぎ去った未来になってしまった「SF」を新しく見せている

2018年09月02日

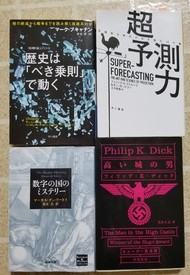

欲望の砂糖史 辺海放浪など

辺 海放浪 日高恒太郎

海放浪 日高恒太郎

欲望の砂糖史 原井一郎

海放浪 日高恒太郎

海放浪 日高恒太郎欲望の砂糖史 原井一郎

県産本フェアで購入。日高氏は「不時着」の著者で種子島生まれ。伊是名・伊平屋のみならず壱岐や対馬などを旅し見聞きしたことをまとめたもの。「街道を行く」をほうふつとさせるが、やはり「島」の人間らしく情報の及ばない辺境の地で見せる人のふるまいを見逃さない。

不時着の実相のみならず王直らは種子島に「遭難」したのか。重野安繹(やすつぐ)と島妻。逃亡軍人たちの虚栄心などなど

「欲望の砂糖史」は世界商品である砂糖(と樟脳も一部)をめぐって、コーヒー同様どれだけの富と貧困が生まれたかをつづったもの。利権に群がる商人や政治家は定番の名前が出てくるが、沖縄史には登場することが少ない笹森儀助、中村十作らも登場するなど奄美を中心に沖縄も含め様々な動きが記されている。

しかし新納中三は時勢に乗った薩摩藩士という程度しか知らなかったが、奄美農民の窮状を救おうと立ち上がり、結果一年で奄美支庁長を罷免されていたとは。砂糖という商品の大きさと、どこにでもある権勢の争い。新興国家の動乱は新納、上杉だけが挫折を味わったわけではあるまい。

いい本だが正直読みにくい。新聞連載をまとめたものらしいが章立てが整理されておらず同じ話が何度も出てきたり前後したり。また強すぎるプロレタリア的視点が立体的な把握を邪魔している感も

英国諜報員アシェンデン

6ペンスと絆以外ほとんど置かれることのなかったモームだが、新潮社が装丁を新しくしてラインナップを充実させ露出が増えていた。(残念ながら先月の”その他”本と一緒に売ってしまった)

自身がスパイだったモームの人間記。皮肉と斜めに構えた感じだがJアーチャーより読み易く、猫であるに近い感じかな

傑作選「ジゴロとジゴレット」なんてものある。時間があるときに

珈琲の世界史

「欲望の砂糖史」の冒頭に「砂糖とコーヒーがヨーロッパ人の幸福にとって不可欠かどうかは知らない。しかしこの2つの生産物が世界の二つの広大な地域に不幸をもたらしたのは確実である(サン・ピエール 喜望峰航海記)」という言葉を紹介ているが、この本はそんな歴史・経済史家の視点ではなく、愛好家・消費者視点での話

沈黙

王直、砂糖、コーヒーときたところに、、たまたま映画のDVDを見て。約20年ぶり?史実から史料風の手紙、3人称、そして史料と章ごとに変わる視点は最初戸惑うが、作品にリアリティを与える。感銘するような一文はないが、とんでもない切迫感がある。

しかしパードレたちの懊悩が真に魂の震えだとしても、コーヒーと砂糖の歴史を知ると、彼らがいろんな意味で先鋒であったことを考えると「ともに苦しんでいた」という部分より筑後守とのやり取りやフェレイラの言う変質が気になる。オランダなどのプロテスタントの言葉を借りてそんな所のやり取りももっと聞きたかった。

しかしパードレたちの懊悩が真に魂の震えだとしても、コーヒーと砂糖の歴史を知ると、彼らがいろんな意味で先鋒であったことを考えると「ともに苦しんでいた」という部分より筑後守とのやり取りやフェレイラの言う変質が気になる。オランダなどのプロテスタントの言葉を借りてそんな所のやり取りももっと聞きたかった。

2018年05月29日

言語学者が語る漢字文明論

言語学者が語る漢字文明論 田中克彦

言語学者が語る漢字文明論 田中克彦漢字があることでどれだけ日本語の学習を困難にし、広がりを欠く要因となっているかを主張。ウラル=アルタイ語族(トゥラン・ツラン文化圏)としてのユーラシア的広がりを自覚スべきだと訴える。

そして日本語内の漢字の問題点として「根本概念すらわかったことにるる猛烈な力を持ち」「結論を与えた行き止まりの文字」「音・声を殺す文字」だとして、音で伝える言葉や思考に与える害を説いている。もちろん単に漢字を否定しているわけではなく、むしろ漢字を使い続けるのであれば現代中国の用法を学ぶべきと。飽くまで日本語内にある漢字を問題としている

厄介や障害などの宛て字からくる弊害、ベイコクジンやワセイエイゴなどの珍妙な言葉が疑問なく流通し、アカウンタビリティも「説明責任」と漢字を与えられると、それがあたかも在来種かと錯覚してしまうほどの生命が宿り自律化する謎も解ける。

とはいえ、自分自身もいまさら漢字なしでは考えを表現できると思わない。「行き度もまりの文字」というが、探せば大昔の文書から「共和」なんて言葉出てくる歴史と文化があり2文字で表せるのは便利だ。またジャルゴンは漢字検問に限らない、「2U」「マジ卍」人間は集団を作り、サインを求める生き物だから。大学の時代から記誦詞章への戒めは続く

しかし読んでいくと、改めて超高機能なピクトグラム(筆者は漢字を「超文字」と表現。冗談半分で言っているようだが確かに世界中の人が漢字覚えれば筆談が可能になる。ただ常用漢字だけでも2千字。10個のアラビア数字とはワケが違うが)としての漢字の素晴らしさ、方言というよりも多言語世界である「中国」でそれが必要とされたこと、現代中国政府が進める普通話政策の含意が見えてくる。どうして言語学は日本でこれだけ注目されず、漢字博士の方が尊敬されるのか。

さかのぼって、かな文字作り、明治の「共通語」の作り、文体作り、西洋文明の訳語作りなど、相当な苦労も浸潤してしまえば、だが

もう一つ感心したのは表紙の筆者のローマ字表記が、tanakaが小文字だがちゃんと先に表記している。平昌五輪やトランプ大統領のツイッターで「東アジア人の名前は性」が先が繰り返し、画面に文字出て、音活かしもあるが、一切話題になることなく素通り。ローマ字や音に対する認知度・態度は確かに低いのかもしれない

言文一致を意識して書いているためか言葉が雑な感じがしてしまい、敬遠していたが他の本も読んでみたくなった。やっぱり本はめくらないと分からない。ネット社会ではタイトル勝負が加速しそう。そうなるとますます漢字の出番か

知れば恐ろしい日本人の風習 千葉公慈

おどろおどろしいタイトルだが、至って真面目な習俗の本。ただ人類学的・民俗学というよりも筆者が駒沢女子大学教授で、曹洞宗の住職ということもあり、精神文化に関する洞察が深い。僧籍にありながら仏教が入ってくる以前の土着の価値観を踏まえており、読みやすい

たまたま上の書を読んだ後なのだが、アニミズムを説明する段で「かつてモノとは生命体という意味で用いられ、人を「人物」と呼ぶのはその名残り。やがて本質の意味をなす「体(軀))」が続き「物体」という言葉が出てきて・・・」となると、筆者に全く居丈高な態度はないのだが反射的に感服させられてしまう。漢字を語る人・多用する人は、絵画やクラッシク音楽などを「語る」傾向があるように感じるが偶然なのか?漢字恐るべし

日本の習俗をたどっていくと、朝鮮・中国を超えてインドまでたどり着くものも多く、そのうちいくつかは当然ペルシャの影響も受けていると考えていると、文化というのは面白い

理科系雑学 竹内均

懐かしい再編本。ニュートンも久しく読んでいないが、関心はただ一つ=ダークマター。いろいろ世の中が進んでいるように見えるが、この正体を発見するのは人間なのかAIなのか。プマプンクの謎まで解けちゃえばいいのに

一方で生命について、海底についてもわからないことが多いのもまだまだ面白い

古代日本誕生の謎 武光誠

すっかり筆者の愛読者になってしまった。探しているわけじゃないけど、パラパラとめくって「人間」やそれが作る「社会」を前提に書かれている歴史の本は意外と少なく、武光本に行き着いてしまう。欧米では「人間」前提の行動経済学などに力が入っているが、日本ではそれらは「ハウツーもの」「サイドネタ」的な扱いしか受けてないように見られる

他、しばらく文庫本限定だが意外といい本がある。というより、文庫が早くなっている気もする。ありがたい(言語学者が~は文庫本で1050円だが)。買ってから「しまった」と思っても昼食1食抜けばあまりソンした気分にもならない

2018年02月08日

暴力はどこからきたか 日本人はなぜ存在するか

『暴力はどこからきたか』山極寿一

『日本人はなぜ存在するか』與那覇潤

『対馬から見た日朝関係』鶴田啓

『対馬と海峡の中世史』佐伯弘次

この2カ月は素晴らしい出会いが4冊。暴力は~、日本人は~はともに狙った、刺激的なタイトルだが極めて社会学的な本

偶然だが両書とも安藤先生の最初の授業での「家族とはなにか?」という問いかけに通じるがアプローチがまるで違う。帰納と演繹

暴力は~はタイトルの通り、霊長類学の視点から人間を解いていく。動物の観察というのがここまで科学的に分類・分析がなされていることすら知らなかった

狩猟採集=戦闘的、という巷の偏見を冒頭で一蹴するあたりから期待させるに十分だが、ペアを基本とした複雄複雌の群れ社会というのは確かに言われてみると奇妙だし、そこから導かれるインセスト。一方で狩猟社会での食の公開と共有による性への葛藤の克服。

やはり人間を決定的に変えたのは農耕なのか。労働力・土地・資源を所有する優位性と貯蓄・過剰。つまり資本主義の萌芽がある。

農耕によらない社会も今では銃が入り込み、一たび紛争が始まると死者が出ることもあるが、仲直りの儀式はいまだ素朴

食から:昆虫食と植物食。果実食と葉食。雌雄で体格差のある種とない種

社会から:集団かペアか。テリトリーと異性。緊張の緩和策。インセストの回避。そしてペアかつ集団という人間社会

筆者は育児の共同にも人間の独自性を指摘し、それが多様性と可塑性とを人間に与えるとし、ボーダレス時代を生き抜く秘訣が隠されているというが・・・この部分は駆け足(228ページ中、最後の2ぺージ)で飛躍を感じるが詳しく聞いてみたい。

ルワンダのカガメ大統領は「復讐は前進を許さない」と言って内戦後の融和を進めているが、それは言論や政治活動の抑制を伴っている。自由と過剰の問題は本当に根が深い

日本人は~は、つまりは再帰性に関する考察で、教科書の暗記ではなく、自ら学んでいくうえでの視座を与えている。教養科目の書籍化というが、この講義を1年目で受けられる学生は幸運

対馬の2冊は山川出版の日本史リブレットシリーズ。100Pほどだが簡潔でト書きは充実し高校社会の用語集を読んでいるような楽しさと分かりやすさがある。

しかし対馬というのは琉球王国とはだいぶ事情が違う。まずやはり圧倒的に韓国に近い。本島と久米島よりも近い。人の往来頻度は琉球・中国は比ではない。琉球・大和以上だったかもしれない。相互に移住者もいたし、朝鮮の官位を得ていたりする。島の内外の倭寇。倭寇にさらわれる者、倭寇になる者

そして極端に平地が少ない地勢も琉球とも他の地域とも異なる職業構成にならざるを得ず、統治システムも異なったと思う。年貢米だけでは苦しく、どこよりも交易にたよっていたのではないか

そして藩主である宗氏は、独立国とはいえ薩摩の支配下にあった琉球王国より独立性が高くも見える。偽書をしたためたのも1度や2度ではないようだ

これはすごい。境界域のキリキリするような外交手腕は残念ながら琉球よりずっと上だとおもう。幕末の鹿児島も参考にしたのか?と思うほど。江戸以前はまるで独立国のように交易に精を出し、江戸以降は幕府が期待する交渉力も見事に発揮。柳川事件がなくとも江戸、朝鮮も何も知らなかったとは思えない。外交の世界

→文引 恒居倭 向化倭 被虜人 受職人 壬申条約 柳川事件 宗氏の三浦に対する検断権 万関開削

2万3千円で11冊で当たりは4冊。やっぱり流行りの本は古本で十分だと思わせるし、啓発本は本の中身より、これを買う人の心理を考えてしまう。理数系の本は単価が高いだけに外すと痛い。自分で理解できるレベルかだけでなく、読んで面白いか吟味が必要

2017年11月29日

不道徳な見えざる手 不寛容の本質 三島由紀夫文書読本など

この2カ月は立ち読みをしっかりして購入

この2カ月は立ち読みをしっかりして購入3割以上のヒット率

左上から反時計回りに

「京都ぎらい」 井上章一

いまさらながら。この手の本はウチナーンチュが表題だけを見る限りでは、「数年住んであたかもその地域を知っているかのようによく本なんか出す勇気があるよな、と思う系統」の本かと思ったら著者は洛外とはいえ京都市の生まれ育ち。立ち読みでようやく本書の価値を知る。アマゾンだけではやぱり不足。民俗学的な史料価値が出そうなほど、土着の生活感のある記述。いろいろ言っても京都への愛着があふれているのも読んでいていい

「ゼロからわかる虚数」 深川和久

数学史的な部分は読んでいて面白い。負の数も無理数も、そして虚数も算式であらわされているだけでなく、その数式から導き出される解が現実社会と呼応している。「有理数より無理数の方がはるかに多い」というのは、ダークマターを思わせるし、虚数が実数と同じ広がりを持つならば「別次元」の暗示かもしれない・・・とすると、虚数の座標を作るのはオイラーを超える天才かAIか。複素数の「世界」ってあるのかとか、想像すらできなくて混乱してしまう

そんなこと以前に愕然としたのは虚数がらみの数式はほとんど理解どころか読むことすらできなかったこと!数式を飛ばして読んでいるうちに、高校数学以降の記号の意味すら忘れていることに気が付いた。そもそも虚数の数式をちゃんと見たのはもう15年以上前。面倒で計算する気にもなれない。英語ができ人より数式をかける人がよっぽどうらやましい

「日本人はどこから来たのか?」 海部陽介

DNA鑑定の導入以来、人類史の解明は飛躍的に進んでいるが、山脈をどう超えたかや海峡をどう渡ったのかはDNAではわからない。筆者が言う通り、黒潮の中、宮古から沖縄島に渡り定着したのは人類史の大事業といえる。海流やターゲットの大きさ、渡った後の住環境確保などを考えると、ベーリング海峡越えより難しかったのではと思える。・・・意外と沖縄島は南下組が定住して数万年のち、船で製法と交流開始、ということもありえるのか?

「不寛容な本質」 西田亮介

日本も若く有望な社会学者がどんどん出てくるようになった。しかも単なる文化論ではなく、資本主義という社会をきっちり数字でフォローして心情の変化の軌跡を求めようとしている。が、。「昭和的なものの終わり」と「予見可能性の低下」を説明されても「なぜ若者を理解できないのか、なぜ年長者を許さないのか」という副題を腹落ちさせてくれることはない。世代間の断絶は古代からある。戦後社会も安定していたわけではない。多様化は確かにキーワードだが。

筆者が後書きで書いているように「極端な意見は好まれがち」(社会が不安定な証左でもある)な社会状況下で、ウェーバー、中根のような「発見感」を追うあまり題字勝負に走る社会論が多い中で、真摯で視野の広い社会学者が出てきたのは民主主義の歴史の重みか

不道徳な見えざる手 アカロフ・シラー

読み物としては面白かったが、行動経済学の本がいくらでもある今では特に新しいものは。でも、過去の事例を改めてみると経済に奇手はないし、傍から見ると「なんでこんなありえないことを」と思うようなことを、何度でも人間は信じるものだと確認できる。詐欺はなくならない。日本経済についても経済学者以外が「国債発行残高は心配ご無用と」いろいろな主張を始めているが、4年後が楽しみ

文書読本 三島由紀夫

大学卒業時に手放したことをずっと後悔していたが、ネットで中古を発見。しかも美品で800円。いい時代だ。その作品は好みではないが、やはり文章は三島が第一級だと思う。

改めて読み返してみると「読んで見て美しい文書作り」という領域にとどまらず、単語ではなく分を見る、「小石」のランダム配置、時制の混在など、明治以降の西洋的価値観に染まる前の、筆者の言葉を借りると「理性より情緒」的な和文の特色を自らは最大限に利用していることを誇示しているようにも思える。正確さを超えた日本語の懐の深さを知らせてくれる

2017年09月27日

オリエント世界は テレビじゃ言えない 都市伝説陰謀

この1カ月は豊漁。6冊中3冊が大当たり

この1カ月は豊漁。6冊中3冊が大当たり『激ヤバ都市伝説 世界の陰謀』

ここ数年停滞気味の「ムー」にとって代わった感のある宝島社のシリーズ。冒頭の関暁夫がやっぱり冴えている。「信じるも信じないもあなた次第」というキメ言葉が体現する押し引き具合が絶妙。今や都市伝説のストーリーテラーとして新定番ともいえる地位を確立したといっていい。U16対象だった都市伝説をTVに耐えるエンターテイメントに復権させた。

しかしハイロ―ミックスの編集がすごい。これまでのUFO・UMA、フリーメイソンという定番を超えて現実世界の事件や経済とリンクさせている。しかし、それでもちょっと既知のエピソードを読むと興ざめのU16の世界だが山口敏太郎によるコラムは秀逸。UMAや陰謀つまり「噂」とは何か社会学的な分析をきちんと配している。曰く「UFOに関する軍事機密報道に圧力をかけるより、オカルトでしょと無視」「都市伝説は本当っぽいウソ話をしますの同義語」「我が身の不遇をすべて陰謀のせいにすればダークサイドに堕ちる」「陰謀の闇を語るとき、陰謀もあなたを闇へと引きずりこむ(つまり深淵)」。これは言葉を持った種が構成する、神話から社内の噂まで古今大小を問わず貫徹する社会の本質をついている。なぜ高学歴者が洗脳されやすいかも説明しちゃってるかも

「現在、都市伝説と陰謀は混じり合い平然と大手メディアで取り上げられるようになった」と言うが、そうなると「矢追純一とは何者か」というのは次の「テーマ」となりうるか

関はハローバイバイ面白かったからまたコントもやってほしい。爆笑問題に対抗できるはず。「ムー」がんばれ

『テレビじゃ言えない』ビートたけし

やっぱり何かを作る人は見えている世界が違うんだなと改めて感じる。確か最初に勝ったビートたけしの本はワニブックスの「眠れぬ夜のあなたに」というショートネタ集で、あの頃に比べてギラギラ感は薄らいでいるけど、イライラ感、食って掛かる感は逆に強まっている

表面的な論や形式にとらわれず人間の本質を直視する感覚は、やはり世界的な名作の著者に近いと思う。「冷血」「猫である」、あるいはずっとコールフィールドのまま

映画はちょっと見ると疲れ果ててしまうから、本で。コラム以外の本も書いてほしい

『オリエント世界はなぜ崩壊したか』 宮田律 新潮選書

「渾身の全史」とあるが、これは違う。オリエントの偉大な文明に触れるのは全300Pのうち、3分の1ほど

「異形化するイスラムと忘れられた共存の叡智」というサブタイトルにあるようにミレット制に代表されるイスラムが本来持っている「寛容」が失われISのような対極にある集団の台頭を嘆き、その始まりは西洋によるオリエントの歴史と文化を無視した分断にあると訴えるもの

しかしミレット制の具体的な運用に関する記述は少なくサラディンに関する記述に至っては数行。「寛容」の実態が見えない

ただ収穫もある。オリエントの側から見る「世界史」はまったく違ったものに見える。おそらく東アジアを除くアジア史から見た西欧も同じ感じだろうか。だが、オリエントは一つじゃないし、オリエントが優勢の頃は欧州を制圧・圧迫していたのは事実だ。「寛容」とは支配者のものであり、その思う範囲でしかない。今も同じではないかと逆に思った

2017年08月23日

澁澤敬三著作集 渋沢三代

澁澤敬三著作集 第1巻

澁澤敬三著作集 第1巻 渋沢家三代 佐野眞一著

驚くから探して読んでみろと言われ、「じのーんBOOKs」で一冊残っていた著作集を購入。7千円。一通り読まれた本のようだが、丁寧な扱いで読む分に程度の問題はなし

で読んで確かに驚く。まさに博識で視野も深く広くかつ平明簡易な文章。平成10年発行の佐野氏の本の方がよっぽど大時代的な感じ

沖縄はとかくキャラが立つて売れるのといろいろ書きやすい環境もあって、たかだか数年の「個人的な経験」で汎論的な本まで書いてしまう人もいるが、自らの残念さだけを体現するものがほとんど。(佐野氏の著書は結構な取材で、沖縄の人間も絶句orうなってしまうが) 。ともかく情報化社会と言いつつも、「見たいものだけを見て」情報に流されるだけという中で、大正・昭和初期に情報を掘り下げ多くの比較対象を持っていたとは、やはり「エリート」はいるのだと改めて思い知らされる

またイタリア旅行記に見られるように、西洋文化に深い敬意と理解を示しながらも、西洋への対抗から創作された規範ではなく、土着の「生活」への愛着とそれを裏付ける自国文化への自信はどこから来るのかと思っていたところに追加情報で「渋沢三代」へ。これは傍線付きで、それがまた的確だから字句は古いが非常に読みやすかった(笑)

なるほど澁澤栄一は藩閥政治家とは出自から経歴、思想までだいぶ違うようだ。金銭に対しては潔癖な面もあるが、一方で下衆な部分もある。これを二面性という人もいるかもしれないが、一人の人間としては何の矛盾もない。栄一、篤二、敬三と周囲からは理解に苦しむあるいは直接迷惑をこうむる場面もあるが、それぞれに筋が通っている。それだから筆も取りたくなるし読んで面白い

面白いという俗な表現が本当にピッタリ。「人間」を描き切った小説のような「渋沢三代」には何とも言えない漫然とした読後感がある

たった数日の滞在で沖縄の文化の基底と独創的な部分とを見切った渋沢敬三

屋良朝苗は南方同胞援護会の初代会長を直談判でお願いしたというが、それは元日銀総裁・大蔵大臣という肩書なのか、南東見聞録によるものなのか、いずれにしろ「にこやかに没落」中の澁澤にちゃんと目を付けたのはさすが

また著作集を読んでいると、民俗学が大学で歴史学系ではなく社会学系に分類されていたのもよく分かった。人間というのは社会に生まれ、規定されながら育ち、く社会を残して消えていく存在なんだと思う

2017年08月23日

悪癖の科学

悪癖の科学

悪癖の科学 リチャード・スティーブンス

酒やSEX、危険運転、悪態など社会的に「悪いこと」とされる悪癖の効能の部分に注目した研究成果を集めたもの

今ではこの手の研究成果はネットニュースで「話題」として頻繁に取り上げられるので目新しくもないけど、立ち読みして買ってしまった。

なぜか?著者がイギリス人だからだと思う。カミュやサルトルは退屈だと思ってしまうが、モームからJアーチャー、晩年はイギリスに住み着いたマルクスまで読んでいて「面白い」。これは一種の悪癖に入るかもしれない

経済・社会(風俗)的に「合理」であるのはイギリスなのに、学問の分野ではフランスが「合理」と言われ、それと比べると確かにイギリスは「俗」ともいえる。そこも面白い

いずれにしろ友だちにして楽しいのも、常に間合いを保ちたいのも悪癖がある人。今後、技術が一層発達し、さらに時間が確保できると、向かうのはローマンホリデーかプロテスタンティズムか。バンジージャンプかVRか

2017年07月09日

集中講義 旧約聖書

集中講義 旧約聖書

集中講義 旧約聖書別冊NHK 100de名著

加藤 隆

信者でもないので聖書から少し離れたいが知れば知るほど面白い。またこの本の論点が核心を違わずについている。「何もしてくれない神はなぜ神でありつづけるのか」って

人間社会は普通多神教なのに、一神教が生まれ、数千年の時を経て王国も失われて廃れるどころかキリスト教、ユダヤ教へとつながり世界の宗教地図の多くを占めているというこの不思議な現実は本当に興味深い

聖書も編纂はBC5世紀からDC1世紀末まで500年ほどの時を経ている点は確かに大きい。エジプトを出て自らの王国を築き、ペルシャ・ギリシャ・ローマという異なる大帝国の文明に接し、洗練されていったことだろう

またペルシャ帝国の命により、聖書はまとめられ、帝国の権威によって確定し、ユダヤ戦争の敗北によって固定されたのであれば、歴史の作用というのは分らない

基本的には「罪ゆえに転回がおきた」ということだが、そもそも神と人に「契約」などと対等な関係は成り立つのか?と言われるとその通り。エネッセ派(敬謙派)の考えは予定説そのものではないか

一方で、カインとアベルの物語は王の隠喩、逆にバベルの塔はソロモン王の野心への風刺というのも腑に落ちる。そして「相反する立場が一つの書物に記されている。聖書では様々な立場が主張されていると理解するしかない」と著者はまとめている。

確かに。そうならカラマーゾフでゾシマから腐臭が漂ってきた理由も分かるような気がするし、逆に4つの力を統一したいという思考法も旧約聖書から見晴るかすことができる

この多様性(だからと言って「何でもあり」とは正反対)こそが「西洋文化・文明」にとって決定的なエートスなのかも知れない

一方で本書は宗教の発明と利用、本質についても他の聖書の解説書と同様に社会学的な分析も

「宗教は、神の権威を背景にした人集め(賛同者集め)の人間的行為とまずは考えるべき。宗教と言いうと組織や制度が必ず問題になるのはこのためです。宗教の行為は人間に対して効果があればいいので、神の態度や立場に沿ったものであるとは限りません」

「愛がテーマなのに、民のところに来ているのは神の代理人(預言者)でしかない。寂しい権力者が愛を要求する、しかもその手段が「権威づく」で極めて不器用である。そんな雰囲気」とは言い得て妙

AIが中韓の人類最強棋士についに勝利した。しかしこの先AIは電気羊の夢も電気ウナギの夢も見ないだろう。しかし自らの神を発明する日は来るかもしれない。人間から見て異形の神を。それこそがシンギュラリティではないか

他方「これは何者か。知識もないのに言葉を重ねて、神の経綸を暗くするとは」と神を語る者を神が一喝するという絶対性は多くの宗教にはないように思う

神を語りながらも「神に代わって」という傲慢さは厳に慎む、という段階まで達したとき、いよいよAIはヒトを超えたとハッキリと自認するだろう

他、なぜ「言葉」の力を繰り返し強調するのか(ヨハネの福音書からの浸透具合がわかる)、律法=法は厳格でありながら一方で解釈をめぐる論争があるのか、という西洋社会の根底。そして「民族宗教」でありながら、厳格な血統主義でないのかという疑問にも解が得られたように思う

とりあえず五書についての四資料説―6日間の創造の物語は司祭資料から、エデンの園の物語はヤーヴェ資料から、とあるが「四資料説」以外の説を知りたい

※写真が勝手に横倒しになり集成できない現象が再発。同じカメラ、同じパソコンなのになぜだろう

2017年06月26日

日本史の誕生

日本史の誕生 岡田英弘 ちくま文庫

日本史の誕生 岡田英弘 ちくま文庫渡邉義浩が楽しそうにNHK「100分de名著」で解説しているのを見て、再び同じ本を買ってしまう。でも三国志の本は何度読んでも面白い

その隣に置かれていたのが『日本史の誕生』。今まで古代史に関しては卑弥呼と天皇家の関係ははぐらかすか、飛躍した理論で面白く読ませるか、いずれにしても「納得」という点では期待外れな本が多かったが、これはかなり合点がいく

久しぶりに「どうしても保存」

表紙に「千三百年前の外圧が日本を作った」とあるように白村江での敗戦から倭人(および帰化人)が団結し、”日本”ができたというもの

その主張の根底となっているのは中国の歴史。もちろん魏志倭人伝をそのまま引用しているのではなく、右の『三国志』同様に陳寿の来歴や司馬氏、公孫氏までを含めた権力と勢力の変遷など「正史」の背景を基にしたもの。基本的には3~4世紀の東アジア史の見方を指南する本

日本史のみならず、中原を中心とする東アジア史、世界史までの隔靴掻痒、モヤモヤが晴れた

なぜ異民族は”中国”を制して後、ことごとく中国化したのか?なぜ紀元前に文字を開発しエジプトとは全く違う文明を作り得たのか?なぜ建国の神話がないのか(三皇は中国の神話?)-中国は国の成り立ちからして商なので算術と記録=文字は必然ともいえる。あまりに早い文字の発明=記録は”神”の存在する余地を狭めてしまうが、それ以上に東アジアにおける孤高ともいえる存在ゆえに”他者(国・族)”に対して正当性を主張する必要がなく、ただただあるべき秩序として五帝があれば足りたのかもしれない

”中国”とは領地・領民という西洋的な概念の「国」でも、”民族”という「意識」でもなく、文明そのものということか。やっぱり特殊。古代エジプトやローマが現代まで残っていたら、その歴史もこうなっていただろうか

小さな部分ではなぜ公孫氏が豊かそうでもない地で中原に対して一定の対抗勢力たりえたのかも納得

また孤高の文明ゆえに、中華”の中華たる歴史が滔々と述べられるのが”歴史”という東アジアに対し、ギリシャ・ローマを期限とする西洋世界では「向こう」と「こちら側」、「事の顛末」という概念で歴史が述べられている、という主張も「フランス民族」や「イタリア民族」はいないのに、ローマから見て辺境の民だった「ゲルマン」や「スラブ」には民族意識がある理由かと感じた

また、”弥生人”と呼ばれる渡来人が先住民である縄文人を制圧した形跡がないのも、日本語が類例のない混合語なのも、その前に数世紀の雑居期間があった、独自性の必要性いう歴史的背景があったのであれば驚かない

一方で驚いたのはこうした筆者の主張は1970年に「諸君!」の掲載論文であること。本書は著者の論文の集成だが、70年から81年にかけて他「文芸春秋」などいわゆる保守系の雑誌などに掲載されたもの

「日本書紀や新選姓氏録を見ても倭国の中心であった摂津・河内・和泉・大和・山城の平野部の主な集落はほとんど秦人(はたびと)・漢人(あやひと)・高句麗人(こまびと)・百済人(くだらびと)・新羅人(しらぎびと)などいわゆる帰化人のものだった」とある

そんな筆者の論文が21世紀の今日の保守論壇に掲載されることはあるだろうか?1970年~90年という時代は特殊な時代だったのかもしれない

本書は2008年第一刷。この個体は215年の第11刷。本文の端々に主張に光が当たらない苛立ちのようなものを感じるが、同感だ。たまたま手に取ったからよかったものの、わざと急所を外すようなモヤモヤが募るばかりの古代史の本を読んできた時間は何だったのかと思う。それとも古代史を学ぶ人たちにとっては当たり前の知識なのか

2017年05月21日

1984年 運は実力を超える 日本につけるクスリ

運は実力を超える 植島啓司

日本につけるクスリ

3月、4月の本のの中で残したいのはこの3冊

1984は20年ぶり?なぜかトランプ大統領誕生以降アメリカで売れているとの触れ込みで平積み。隣にある「高い城の男」のほうが気になったが、再挑戦

こんなに面白かったっけ?と思うぐらい一気に読んだ。成長したのか社会への理解が深まったのか

ただジョージ・オーウェルも1984年から30年後には市民自らがテレスクリーンをはるかに超えるであろうカメラとマイク、さらには位置情報を知らせる装置を重宝がって自ら持ち歩いているとは想像できなかっただろう

スノーデンが危惧したようにパノプティコンは意外と、どの社会でも受けられやすいのか?心理学なのか社会学なのか、これについての見解を知りたい

「動物農場」もいつかは・・・

「運は・・・」は「思い込みと平均回帰」など、心理学・統計学的な見地から若干の解説があるが、基本的には自らもギャンブラーという著者の随筆。実際、あとがによるとWEBコラムの再構成らしい。学術的な面では新しい感じはしない

「ランダムの強さ」については社会学の言うところの「コミットメント」の延長線上にあると思うが、「変幻自在とは単に偶然に身を任せるという意味ではない・・・少なくとも、どこかその核心に意味不明なところがないといけない」とある。これは要するに「2次元、3次元の情報戦略」といえるだろうが「時には自分でも自分の行動が理解できないという選択」とまで言っているので哲学の領域。筆者は暴君の「狂犬戦略」と名付けているが(笑)

普段はこのタイトルの本は手に取らないが、裏返しになっていたので(「裏の帯には「運は他人からもたらされる」と大書きされている)開いてみると、なぜかやたら蟹座を貶めるような記述があったり、笑わせるがとにかく痛快なまでに率直・本気、そしてまさに変幻自在を体現しているように思えて妙に納得してしまうから不思議。マルクス的痛快感。不合理ゆえに信じる、という感じ

勝って愉快に大盤振る舞い、負けたらシュンとなって仕事に精を出すというのも正解だと思う。うまいことゲームの世界を卒業できたのは幸運だった。今のAI相手のゲームだとその気になれば人間を深みに誘うことも簡単だろう。もうやってるのか?

筆者もまた「祈ってさえいれば不幸なことは起こらない」といっている。もちろん、単なるスピリチュアルの世界の話ではない

「運は実体のないものではなく、確かにそこに存在している」「勝ち運に乗る」「時を待つ」「不運の逆張り」というのも分かるが、解明されていない(ただし、「後ろに立たれるとダメ」とか「人に話してはダメ」とか、その程度で。筆者は基本的に運が強くないように思える)

「運は快楽と悦楽の境界線上に出現する」「死と生は決して表裏一体というほど強くかかわりあっているものではない」やはり数学・心理学・哲学が最後の扉か

日本につけるクスリ 安部敏樹さんは極めて社会的・人間的な取り組みをしているが、どこか数式のニオイがする。楽しみな人だと思う

2017年02月07日

「神の国」アメリカ 社会的ジレンマ 「宗教」で読み解く世界史の謎

熱狂する「神の国」アメリカ 松本佐保

社会的ジレンマ 山岸俊男

「宗教」で読み解く世界史の謎 武光誠

いずれも16年下期のベスト

まず熱狂する~はトランプ氏が大統領選勝利後に思わず手に取ったものだが、6月20日発行の第一刷だ。売れ残りに装丁したのかな・・・ナイスだ!

流行り本は買わないが、冷やかしで目次を見る、と以外に現代アメリカの宗教と政治の勢力図的な内容。

アメリカ=プロテスタントで話は終了ではなく、プロテスタント諸派の勢力、そして総和では劣るもののまとまりのあるカトリック。そしてFEN(AFN)で見たTV伝道師、メガチャーチの存在感など現代社会の知られざる一面をわかりやすくある

コンドーム配布をめぐりマルタ騎士団とフランシスコ法王の対立がニュースになったりとカトリックはまた大きな変化にある

ちなみにトランプ大統領についてはほとんど出てこない

「宗教」で読み解く、は社会学的側面からみた三大宗教史といった感じ

ヤハウェはもとはパレスチナ周辺の多神教の神の一つで、嵐の神だったというのは知らなかった

他は粗々に書くことではないので。この著者は探してみると琉球についても書いている。視野が広いわけだ

また買ってみようと思わせる

山岸俊夫の社会的ジレンマはまさに上の本と続けて読むと「宗教」とか「人間」について考えさせられる。哲学的に、ではなく社会的な生き物として

囚人のジレンマを基本として、「みんなが主義」は集団は大きな利益を得られ、人間は長い長い種の歴史の中でそれを学んできた、としつつも「教育」によって善意や愛他心だけに頼ると都合よく搾取される人間「獲物」を作りかねず利己的な人間を利することになりかねないと警鐘を鳴らすことも忘れていない

また「合理的な賢さ」だけでは解決できない解決策の一つとして「コミットメント」を「かしこい非合理性」として挙げている(提唱者は経済学者のロバート・フランク)

卑近な例でいえばスラップ訴訟でありトランプ大統領だ。タイムリーな事例に事欠かない。大方の予想に反して選挙戦そのままの大統領令を次々と発しているが、その法的有効性より世間に与える「予断」が及ぼす作用に注目だ

2017年02月07日

日本語の特質

日本語の特質 金田一晴彦

金田一晴彦

平成3年(91年)発行の第一刷

四半世紀前の本

タイトルの「日本語の特質」に関しては、その後さらに研究が進んでいるので驚くような部分はないが、用法や言葉遣いには変化を感じさせる部分も

「男の子が三人、女の子が二人道端で遊んでいましたが・・・」

「三人の男の子と二人の女の子が道端で遊んでいましたが・・・」

著者は上段が日本語本来の語順であり、下段については「最近よく聞く」と言っているが、今の私からすれば上段は落語の世界のしゃべり方でしかない

「息子が一人」=何人かいる息子のうちの一人

「一人の息子」=はめから一人しかないない息子

というに至っては完全に逆に思える

番地や名前はくくりの大きな方から述べてゆき日本語は合理的、と言っているのは同感

一方で「東京ホテル」「〇〇果実店」などは逆になっている

が、これも25年前の時点で「ホテル東京」なんて言い方が出てきて、「果実店〇〇」と語順がなれば電話帳を引くのに便利になり職業別電話帳(タウンページ?)も不要になるかもなんて述べているが、結局これは定着しなかったとみていい

今やスマホで探す時代。ビックデータの場合は名詞の語順は小さいほうを先にしたほうがヒットするのが早い場合が多い

明治時代の少額算術所には「巻一(Roll-1)」とあるそうで、古くからこの語順の響きを好む人はいる

また00年代初期は欧米語流用(カタカナ多用)者が現れ(流行り)、批判的に言われ影を潜めているが、最近は欧米語を直訳体で話すことに世間が慣れきってしまっている。しかも、そういう場合は漢字になる

アメリカは今や「米国」だ。アメリカ軍は「米軍」を話言葉のスタンダードにしている人が多い。特に「事情通な人」

「それは略語が話しやすいから」という人がいるが、「べいこく」も「あめりか」も4音節で、しかも「あめりか」の方が濁音がなく音もいい

それでも「略語」というなら「べいぐん」ではなく「あめぐん」だろう。漢字(というより外来語)の持つ力に影響されるのは日本語話者だけの特徴か?外来の言葉や文字を知っていると、まさに「一目置かれる」

「それは略語が話しやすいから」という人がいるが、「べいこく」も「あめりか」も4音節で、しかも「あめりか」の方が濁音がなく音もいい

それでも「略語」というなら「べいぐん」ではなく「あめぐん」だろう。漢字(というより外来語)の持つ力に影響されるのは日本語話者だけの特徴か?外来の言葉や文字を知っていると、まさに「一目置かれる」

とにかく「対外膨張」なんて屋上屋の造語?が放送にも乗っかってくる時代。そもそも漢字表記の言葉の殆どは輸入語だが、いくらなんでも吟味が足りない

とにかく「一般とは何か違った言葉・表現を使いたい」という考えが奥深くにある。総理を「さん」呼ばわりと同様の距離感のなさは沖縄の言葉まで共通する「日本語」の謙虚・謙譲の精神と相容れないと思うし、そこに Big Brotherがつけ込む余地が出てきてしまう

また最後に「日本語と勘」と題して、外国人は「先生、それは先週私たちに教えましたから、私たちはそれを知っています」という言葉に文法的には完璧だが日本人ならそう言わず「先週教わりました」「先週教えていただきました」と言うとある。外国人の言い方だと「だから教わらなくてもいい」と続きそうだと。確かに

「私は知らない(I don't Know)」とは言わず「私知らないです」という感じのいい方になる。これは「だから教えてもらわなくてもいい」「だから教えてください」が省略されている外国人には分かかりにくい、日本語らしい表現としている

「私は知らない(I don't Know)」とは言わず「私知らないです」という感じのいい方になる。これは「だから教えてもらわなくてもいい」「だから教えてください」が省略されている外国人には分かかりにくい、日本語らしい表現としている

沖縄の「だからよ」に代表されるように、言葉に厳密さが欠けているといえばそうだが、「教室には”私以外”誰もいなかった」とはこの先の日本人も言わないだろう

2017年01月08日

最後まで読んだ本

だが「スポーツ」とはなにか、そしてビジネスとの関係についていろいろ知ることができた

やはりこの分野の日本での先駆者は広瀬一郎ということになると思うが、いろいろと新しい切り口、具体的な行動も出てきている

特に沖縄の事情にその知見の活用が期待される早稲田大学の原田宗彦教授(スポーツツーリズム推進機構会長)にはシンポジュウムにも参加して頂けた

それらについてはいつかまとめたいが、進行形でもあるのでいつになるか・・・

で、その間にいくつか空港などで見つけた中で、吉田一郎の「国マニア」が秀逸

国土を持たないマルタ騎士団や、特異な成立過程を持つアトス修道自治共和国、資源に翻弄された首都のない国ナウル、映画バトルロワイヤルさながらのピトケアン諸島、そしてイギリスの金融業を支える世界各地の「英領」などのウンチクが盛沢山、なだじゃないところが本書の面白いところ

著者の吉田氏はさいたま市議会議員(HPによると後に市長選出馬、落選、復職したようだ)で、行政機構や、住民感情などについても時折言及している。各国とも数ページずつの、コラム形式の本だが、特に国境が変わる際についての洞察にはそれが表れている

歴史も国境も人間が作るもの。そして「国」とは何かを実は深く考えさせる

橘玲の本は、なぜ?・・・という感じ。雑誌に載っているコラムで読むと面白いのに、単行本で読むとなかなか進まない

実は当たり前のことを書いているから?コラム用に書いたものだから?・・・三島由紀夫の文書読本を思い出した

実は当たり前のことを書いているから?コラム用に書いたものだから?・・・三島由紀夫の文書読本を思い出した

あと、山岸俊夫の本はやっぱり数年おきに読んでおかないと、大学でのことを忘れてしまう。そして社会学もちゃんと進化していると確認できる。でも人間社会を分析する技術は進んでいるが、人間社会は進化しているのか。イギリスのEU離脱やトランプ大統領の誕生など、国民の選択としては理解できるが、時代は一直線には進まない現実を目の当たりにした感じ

地球が丸いという知識は古代エジプト人やギリシャ人によって数百年にわたって受け継がれたが、その後千年近くもおおいがかぶされることになった。アポロが月に行って半世紀近くなるが、50年後の人類がまだ地上のことで精一杯だなんて思ったのは政治家だけかもしれない

Posted by 比嘉俊次 at

12:06

│Comments(1)

2016年04月02日

ものの言い方西東

小林隆 澤村美幸

言葉ではなく、ものの言い方に注目したもの

本というより、研究論文の途中段階をわかりやすく抜き出したという感じだが、十分に興味深い。学術領域ではありそうでなかった新しい視点

東北などの東日本では要件を端的に伝える表現-例えば店に入っての「買う」や隣家の戸口を開けての「起きたか」など―が目立つ一方で、西日本、とりわけ大阪などの都市部では挨拶の定型文―「おはようございます」からはじまり「いい天気ですね」-など口数は多いが不用意に踏み込まないコミュニケーション体系があるのではないかというのも

もちろんこれは西東という地理的・民族的な面よりも都市としての歴史が深く関係しているというもの

おそらく、研究の大筋に異論を唱える人はいないだろう。思えば沖縄という狭い地域に限っても人の出入りが常の都市部と地方ではコミュニケーションの構成が違う

筆者らには更に研究を深めていくとのことだが、個人的にはこの方向で研究を重ねるだけでなく、「定型文」に集約されてゆく日本の言語についてもぜひ研究してほしい

おそらく東北であっても、今どきは純農村部でもなければ「定型化」された「挨拶」が会話の冒頭だろう

TVや出版された「あいさつ文例集」から「学習」しているはずだ。沖縄でおいてすら「本日はお日柄もよく」「お足元が悪い中」はすっかり慣習化された、擦り切れ感すらある表現といっていい

一方で「自分の言葉で話す」挨拶への評価も日本社会では高い

「作文がめんどうだから」、あるいは社会的な同調圧力だけでは説明できない動機があるはずだ

この傾向は他の文化でもこれほど強くあるものなのか?

また「流行語」がこれだけ生まれ消費されるのも日本だけなのか?

社会学的なら「息子は○○社にお世話になっている」というあの言い回し

など、筆者らの研究視点から広がる地平は広い

もっとも根本的な部分では日本語は「話し言葉」より「書き言葉=文字」の方が優位にあることにも関係しているかもしれないし

2016年02月15日

古琉球

古本屋でフィルムでとじられているのは見たことがあるが、開いてみたのはこれが実は初めて

内容はさんざん引用されている通りで特に目新しく感じる部分はない

本書は昭和17年に2500部再発行された増補改訂版・三版の初版本のようだ

神田の青磁社 定価は4円80銭とある

(初版は明治40年。那覇にて)

この再発行版で特に興味深いのは「後記」だ

比嘉春潮と角川源義の共著になっている

文中には柳田国男、折口信夫の名も有る

曰く「著者は郷土研究こそ却って、沖縄県民に皇国民たるの自覚を興へるものとして、その蒙を開くために多くの研究を発表し続けてきた。(中略)つまり、沖縄の人々のために説くことを目的としたものである」

「東亜共栄圏が人々の口の端に上るようになって、さて一時に、国家百年の事業を遂行する基礎作業として南方研究の必要があげつらひされた」と

「古琉球は、南進する古くして新しい日本の縮図なのである。そして南方につながる新しい勢力の足だまりである」と。後段は時代だが、前段の視点はさすが比嘉春潮(もしかして角川が書いた?)の卓見

結局のところ、伊波は沖縄の本土復帰運動を前にして「沖縄は自らの運命を決められない」と いうコメントを残している

色々解釈があるだろうが、彼の研究を踏まえて素直に読めば一種の諦観であるのは明らかではないか

アイデンティティという言葉が輸入されて以降、夏目漱石を始め、それに悩んだ知識人は多いと思うが、戦後アメリカ文化の影響を受け沖縄の復帰後に生まれた自分には「沖縄には支那(ママ)風があるというが、何が悪い。東京には西洋風があるではないか」と喝破した東恩納寛惇の主張のほうが何の抵抗もなく入ってくる

東アジアで中原の文化の影響を受けていない所はないし、沖縄人は過去中国語を話して暮らしたことはないということだ

この再発行版で特に興味深いのは「後記」だ

比嘉春潮と角川源義の共著になっている

文中には柳田国男、折口信夫の名も有る

曰く「著者は郷土研究こそ却って、沖縄県民に皇国民たるの自覚を興へるものとして、その蒙を開くために多くの研究を発表し続けてきた。(中略)つまり、沖縄の人々のために説くことを目的としたものである」

「東亜共栄圏が人々の口の端に上るようになって、さて一時に、国家百年の事業を遂行する基礎作業として南方研究の必要があげつらひされた」と

「古琉球は、南進する古くして新しい日本の縮図なのである。そして南方につながる新しい勢力の足だまりである」と。後段は時代だが、前段の視点はさすが比嘉春潮(もしかして角川が書いた?)の卓見

結局のところ、伊波は沖縄の本土復帰運動を前にして「沖縄は自らの運命を決められない」と いうコメントを残している

色々解釈があるだろうが、彼の研究を踏まえて素直に読めば一種の諦観であるのは明らかではないか

アイデンティティという言葉が輸入されて以降、夏目漱石を始め、それに悩んだ知識人は多いと思うが、戦後アメリカ文化の影響を受け沖縄の復帰後に生まれた自分には「沖縄には支那(ママ)風があるというが、何が悪い。東京には西洋風があるではないか」と喝破した東恩納寛惇の主張のほうが何の抵抗もなく入ってくる

東アジアで中原の文化の影響を受けていない所はないし、沖縄人は過去中国語を話して暮らしたことはないということだ

2015年12月27日

沖縄の殿様

高橋 義夫

中公新書2320

仕事が忙しく、バスの中でも資料読みが多く、本は文庫本のみに限定していたためか、どれも「うすい」「結局は私的コラム」という本が続いていたが、思いもよらない形で上杉県令の本を偶然発見。なんと半年も前の5月に発行されている。不覚

書店もうらんかなでテキトーな「沖縄本」を陳列するより、ちゃんと調査をし知っておくべき事実を紹介したこんな本を平積みして欲しい

書店もうらんかなでテキトーな「沖縄本」を陳列するより、ちゃんと調査をし知っておくべき事実を紹介したこんな本を平積みして欲しい

しかし、この本が特に沖縄と関わりが深いわけでもなさそうな著者によって著されたのは残念だ。沖縄の歴史は今や「大交易時代」など「イメージ」で語られる世界(どこも歴史は神話化される傾向はあるが)になってしまったが、沖縄のキチンとした通史を読めば上杉県令に目が留まらないはずはない

この大恩人については沖縄の人間が研究し本にまとめて欲しかった

この大恩人については沖縄の人間が研究し本にまとめて欲しかった

早くも実質的に罷免されたため、その功績は沖縄でもあまり知られていないが、学事奨励や庶民を圧迫する旧慣の打破など多岐に及ぶ

また沖縄の庶民の暮らしに(暮らしぶりから村社会、財政状況まで)関する資料は限られており巡回日誌の記述は非常に貴重だ

(しかし、1500円もの寄付が児玉喜八によって旅費などに流用されていたのは知りたくなかった・・・王国時代の歴史、後の奈良原・謝花との絡みも含め関係書は意図的に掲載を見送ったと思われるが)

この本が素晴らしいのは沖縄県史の巡回日誌は「資料」に過ぎないが、米沢上杉家の事情や池田成彰といった優れた側近など記述が立体的な事だ

特に面白いと思ったのは、旧慣温存に係る部分での尾崎三良と沖縄の守旧派の人々の動きと上杉の行動だ。周到な根回しをする先方に対し、正論は通ると思っていた上杉はやはり「殿様」だと言わざるを得ない

沖縄と大和の対話が上手くいかないというか、かみ合わない部分があるのは物理的な問題なのか、社会学的な問題なのか考えることがあるが、結局は「人」だということは今も昔も変わらないと再確認

守旧派が尾崎を接待し「人民は愚かで減租についてはいたずらに怠け心を生じ、衣食におごり」と言えば、尾崎は「租税を減ずるは決して人民の益のみならず、惰性み導くの弊あり」とするあたりはなんとも・・・私的な2重課税、草履すら履かせぬ現状でよく言えたものだ。しかも名の通った宗派の住職までもが辻の旧慣温存に温存に係っていたというから始末が悪い

「誰か聖天子の赤子にあらざん。その三府三十余県は維新洪沢に浴して余りあり、その一県はもって永く旧法に制せられて海隅に窮涸す」と茂憲が天を仰ぐ姿が思い浮かばれるが、地元の県吏にも上杉を支持する声がちゃんと上がっていたことだけが救いか

しかし、明治政府は結局は農民に士族が寄生するかのような旧慣を温存、正確には戻すことを決めた。そのとき信頼が失われたことは容易に推測できる

しかし奥羽列藩同盟の中心であった米沢・上杉家の茂憲、人頭税廃止に尽力した中村十作と、沖縄の農民の困窮を救おうと立ち上がったのは、雪深い国の人だったのは偶然なのだろうか

2015年08月22日

この一冊で「聖書」がわかる!

この一冊で「聖書」がわかる!

この一冊で「聖書」がわかる!白取 春彦 三笠書房

羽田空港にて。文庫本だが、久しぶりに大当たりなので記録しておく

「この1冊でわかる」とうたう、この手の本はほとんどが内容的にも「コラム」という程度のもの(同時に買った文言春秋の「大世界史講義」がそうだった)だが、この本は違う

もちろんこれで聖書が分かるわけではなく、聖書とは何かが分かる

日本語では「聖書」という字があてられているため、宗教書としか見られていないが聖書は歴史書でありユダヤ人の記憶であるという点から「福音書」とはなにか、「使徒行伝」の解読なども含まれている

つまり聖書の内容のみならずキリスト教の基本的教義から発生、拡大、定着の過程、そしてその背景までと、世界史と信仰の2つの視点を常に持っている

もちろん「黙示録=破滅」「666は悪魔の印」なんてものもない(個人的にはその世界も好きだけど)。

ただ・・・著者はキリスト教徒とはどこにもないが、ユダヤ教徒イスラム教にたいしては少々キビしい感じがするのは留意点

一番の収穫はずっと不可解だった創世記とヨハネによる福音書の記述の差異をどう考えるかに一つの解釈が示されていること。「ロゴス=神」と。しかしこれは一般に認知されている解釈なのか・・・新しい疑問も

2015年07月12日

文字の歴史

文字の歴史

文字の歴史ジョルジュ・ジャン

創元社

アルファベットを使うヨーロッパの文化の「文字の歴史」は概して面白くはないが、続けて「当り本」に遭遇

本書が面白いのはアルファベットの歴史は半分で、残りは「資料編」に読んだ記録を残す価値がある

この資料編は著者とは関係なしに、出版社がまとめたものらしいが、本文では散文的にしかあらわされていないアルファベットの歴史をチャート化したり、西洋人から見た漢字文化についてこちらの方が全然価値がある

中でも特筆すべきはイスラムの書家、ハッサン・マスーディの著書「書の美」からの長い引用だ・・・もしかしたら引用ではなくコラムか何かの転用かもしれない。そのくらいまとまりがあり、中身が濃い

まず驚いたのはイスラムにも「書」があること。文字の装飾に凝っているのは見ればわかるが、それは欧州のアルファベット文化圏の文字装飾とは違い、間違いなく「芸術」の域

偶像崇拝を許さないイスラム教の下で、文字によって精神性を表そうという取り組みが、ついには書を芸術の域まで高めようだ

道具を吟味し、精神を集中させて呼吸を整え白紙に向かう・・・「視覚も聴覚も無にならなければならない。内部の時間が外的な生活条件の制約を受けるようであってはならない」「規範は書家の内部のざわめきを鎮め、感情の氾濫を抑える役割をはたす。・・・基準体系は作品の評価のよりどころとなる。しかし書家はいったん確立された規範を越えなければならない」「白い紙の上の空間は・・・ただ黒い面と白い面があるだけである。そして黒の空間にも白の空間にもそれぞれ力がみなぎっていなければならない」「書の芸術には喜びも、幸福も、平和も、不安も、暴力も、すべてが込められている。これら様々な感情の動きを受け入れ、息吹を吹き込む書家の力量を通じて、その言葉はたとえ難解なアラビア文字で書かれていたとしても、普遍的な言語となる」「書家にとって表現とは、おそらく自由を実現する素晴らしい機会なのだ。言うべきことを大声で叫び、内心の心情を吐露するときなのであろう」「当時は斬新で豊かさを湛えていた古代の記念碑も、現代の我々には同じように伝わってこない。どの時代にもそれぞれのヴィジョンがあるのだ」

一つ一つの文字に成り立ちと意味がある漢字以外の文字文化圏で、文字自体がこれほどの高みに上るなんて。残念ながら日本で紹介されることが少ないイスラム文化の豊穣な世界をまた垣間見た思いだ。またこれだけの文化を表現できる日本語、翻訳者を揃えている日本もやはり素晴らしい

先日TVでも見たが、イスラム圏には日本でいう書道教室もあるようだ